Par: Mohammed El Qandil *

Une fenêtre qui donne sur le sable. Un homme est assis à sa hauteur. Il regarde vaguement ce qui se déroule devant ses yeux. Ou disons ce qu’il en reste de ses yeux. Car il est céciteux, cet homme qui ne voit qu’avec le cœur.

Et on ne voit mieux qu’avec les fibres du cœur.

Voici que le sable commence à bouger. A s’effriter davantage devant une attention particulière. Un être qui va au-delà de son être pour y puiser l’essentiel. Et l’essentiel n’est pas toujours visible. Des images font irruption, des mots prennent de l’attente cette passion qui pousse à crier et à créer. Des mots courent derrière les choses pour leur donner une coloration toute belle, toute humaine, toute fragile.

C’est que le poète ne peut rester inactif. Ne désire vivre que pour donner un sens à ce sable qui nous submerge et nous allie aux êtres éphémères et lointains. Ne dit-il pas dans La quête d’Averroès qu’«un grand poète est moins un inventeur qu’un éclaireur» ?

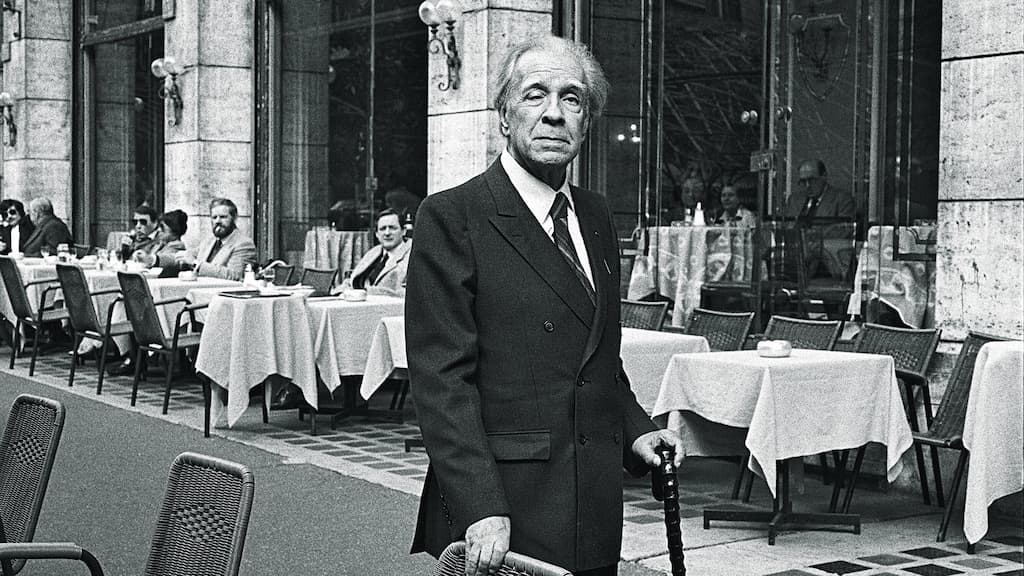

Il est, a toujours été cet aveugle de Buenos Aires, celui qui réveilla un jour le monde de son sommeil, de ses dérives, de sa démission. Celui qui, grâce à ses lectures, est parvenu à nous enseigner le véritable sens du dialogue, de l’amour, du pardon généreux et altier.

Il est Jorge Luis Borges. Le voyageur des nuits sans fin.

Suis-je tenté d’évoquer son amour pour les livres, pour les odeurs qu’ils laissent échapper à mesure qu’ils deviennent anciens, pour le toucher presque charnel qu’il entretenait avec eux, à tel point qu’il rêvait d’une immense bibliothèque qui serait un labyrinthe, où se perdre et ne plus retrouver son chemin, est un plaisir extrême pour ceux qui vivent à l’intérieur des mots et à travers eux ?

Dois-je dire qu’il lisait partout –La comédie divine a été lue dans le bus, sous la dictature, alors qu’il retournait du travail à la maison-, sans relâche, et dans plusieurs langues, comme s’il était à la recherche des nuances qui pouvaient s’éclipser d’une traduction à l’autre, comme s’il hélait les arcanes des cultures qui avaient ce courage de re-semer l’humain et l’inscrire partout où les parcours de traverse se dressaient ?

Ai-je besoin d’affirmer cette flamme qui l’animait de l’intérieur, celle avec laquelle il illuminait – avec tout l’amour possible – ses lecteurs, qui continue à nous entourer dans l’obscurité du quotidien le plus plat, qui passait subrepticement à travers ses écrits sur ses auteurs préférés –Emerson, Joyce, Dante Alighieri …- sur les amours qui ont lié sa vie à celle des autres nations tel Les Mille et une Nuit, les sagas islandais, Les légendes Gréco-romaines… ?

Aucune nécessité, me semble-t-il, ne se fait sentir ! Borges est au-delà des rappels !

Dans ses études sur la divine comédie de Dante -neuf essais au total- ce troubadour aveugle – l’appellation est de Tahar Ben Jelloun dans L’enfant de sable – s’est arrêté presque sur deux images d’amour d’une beauté magnifique :

La première est celle de Paolo et Francesca qui lisent dans les cercles concentriques de l’enfer. Ils lisent au milieu des flammes, côte à côte, absorbés par ce qu’ils lisent, inattentifs à la chaleur qui montait, au châtiment divin qui les a frappés suite à l’adultère. Seul compte le plaisir d’aimer les livres, de se noyer dans d’autres mots que ceux dont nous nous parons. Seul compte ce partage humain payé cher à la fois par la solitude et par la condamnation, car nous affirme-t-il : «Être amoureux, c’est se créer une religion dont le dieu est faillible».

Pour les deux amants, lire est un acte d’amour inouï. L’enfer est ailleurs, durent-ils penser !

La deuxième image, et peut-être la plus tragique, est celle de Béatrice refusant d’accorder un dernier regard à son amoureux, lors de la rencontre au Paradis. L’amante, quoique la puissance de l’amour dont elle se savait entourée – au point que Borges avait soupçonné Dante d’écrire Le Paradis juste pour aménager une rencontre avec sa bien-aimée-, malgré les regards plus que pitoyables de son amant, «détourna le visage».

Le paradis ne ressemblait pas à lui-même. Plus qu’une dénégation, il était déchirement.

Pour ne pas conclure:

Sommes-nous appelés à croire que «L’ambiguïté est une richesse» comme le stipule Borges dans Fictions ? Que la poésie soit avant tout cet amalgame qui nous pousse à vivre et dans l’oubli des choses et dans leur mémoire souveraine ?

Peut-être sommes-nous invités à célébrer la vie telle une incompréhension heureuse qui nous met face à la fenêtre ouverte sur le sable !

*Poète, chercheur en littérature et arts plastiques /Inspecteur pédagogique