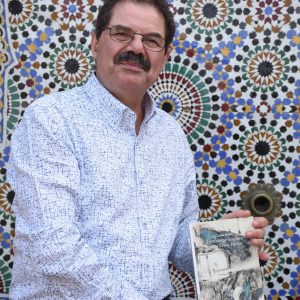

Par Chakib HALLAK*

Franz Kafka est mort il y a cent ans, le 3 juin 1924.Tout a été dit depuis un siècle à propos de l’auteur du «Procès» et de «La Métamorphose». Mais loin d’être tombé dans l’oubli, Kafka continue à être très lu, notamment par les jeunes qui diffusent actuellement beaucoup de contenu autour de son œuvre et autour de sa vie sur les réseaux sociaux (TikTok).

Comment définir l’art de Kafka?

Tout l’art de Kafka consiste à obliger le lecteur à relire, observe Albert Camus. Ses dénouements, ou absences de dénouements suggèrent des explications, mais qui n’apparaissent pas en clair et exigent que l’histoire soit relue sous un autre angle pour apparaître fondée. Quelquefois il y a une double ou triple possibilité d’interprétation d’où apparaît la nécessité de deux ou trois lectures.

Ce va-et-vient entre incitation à l’interprétation et ce refus de l’interprétation a été résumé d’une façon élégante par le philosophe Theodor W. Adorno, l’un des principaux représentants de l’Ecole de Francfort:

« Jeder Satz spricht: deute mich und keiner will es dulden » (Chaque phrase dit: interprète-moi mais aucune phrase ne tolère cependant l’interprétation).

Ma lecture du récit de Kafka.

Face à une œuvre difficile, qui encouragerait plutôt à la dispersion et à la multiplication des approches et voulant éviter les partis pris de l’interprétation, je me suis proposé de m’en tenir dans mon livre intitulé: « Le réalisme magique chez Franz Kafka », à la constitution du discours narratif. Le critère choisi a été celui du «réalisme magique» dans l’application qu’en a proposée la comparatiste canadienne Amaryll Chanady.

Les deux textes retenus « Le Procès » et « La Métamorphose » ont été donc étudiés comme mise en œuvre de ce « mode fictionnel ».

Le réalisme magique selon Amaryll Chanady

Le concept de mode narratif magique réaliste a été développé par Chanady dans sa thèse: Magical Realism and the Fantastic, publiée en 1985. Le but de l’auteur était de distinguer entre deux modes de la fiction en prose, souvent confondus à cause de leur proximité sur la base d’un jeu de trois traits formels pertinents:

1) Pour le mode fantastique comme pour le mode magique réaliste, le texte se déroule selon deux codes antinomiques, celui du réalisme et celui de l’imaginaire.

2) Mais, alors qu’il y a résolution de cette antinomie dans le réalisme magique, elle demeure irrésolue dans le fantastique.

En d’autres termes, dans le fantastique, la tâche principale du narrateur consiste à maintenir entière l’antinomie entre les codes, puisque c’est de cette tension que naît l’effet d’hésitation désiré chez le lecteur. Le narrateur fantastique ne propose donc aucune explication susceptible de tempérer l’irruption surnaturelle dans un cadre globalement réaliste. Et c’est parce qu’il se cantonne dans une position apparemment objective, que ce narrateur est ressenti comme fiable par le lecteur (ou du moins qu’il devrait être ressenti comme tel).

Contrairement au narrateur fantastique, le narrateur magique réaliste est perçu d’emblée comme hautement fantaisiste car il affecte d’ignorer qu’il y a antinomie radicale entre les codes réaliste et imaginaire du texte. Pour lui, le surnaturel est accepté comme faisant partie de la réalité. Ce qui est antinomique au niveau sémantique est résolu au niveau de la fiction.

Un récit qui commence de la manière suivante:

« En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte » (Kafka: La Métamorphose), confronte le lecteur sagace à une incongruité phénoménale inacceptable sur le plan biologique et anthropologique. Ainsi alerté, il y a fort à parier que ce lecteur se méfiera de la suite du récit. Face à la candeur d’un narrateur qui lui fait porter le poids d’une proposition aussi absurde, la résistance du lecteur sera sans doute inversement proportionnelle à son degré de sagacité et à son sens de l’humour. Car l’absurde n’est pas tant dans le fait invraisemblable rapporté, que dans la façon de rapporter qui, manifestement, ne fait pas la part des choses, c’est-à-dire qu’elle ne choisit pas clairement entre un code réaliste et un code fantaisiste.

Là où le texte fantastique pose un narrateur posé, le texte magique réaliste pose un narrateur fantasque. Le premier, en endossant l’antinomie, se place en quelque sorte (ou fait mine de se déplacer) du côté du lecteur pour contempler les faits troublants avec lui; le second, en résolvant une antinomie encore plus criante par l’esquive, la fait endosser au lecteur. Le narrateur magique réaliste remet tout en cause, refuse de fournir un point de repère pour décider si l’insolite fait partie du rêve ou de la réalité, entretient l’ambiguïté et l’antinomie des codes, interdit au lecteur un point de référence sûr et par-là même incite ce dernier à participer activement à la construction d’une signification.

3) Paradoxalement, ces traitements opposés de l’antinomie entre les codes du réalisme et de l’imaginaire ont une cause commune: la réticence auctoriale:

Dans la mesure où la fiabilité et la maîtrise du narrateur sont sérieusement remises en cause, le lecteur est évidemment amené à se demander dans quelle galère narrative il est tombé et où de telles absurdités peuvent bien mener. Ne pouvant plus se fier au narrateur, il s’attend à une intervention de l’auteur. (A noter que le narrateur n’est jamais l’auteur (…..) mais un rôle inventé et adapté par l’auteur (…). Le narrateur est un personnage de fiction en qui s’est métamorphosé l’auteur).

L’intrusion de l’auteur est une notion complexe et relative. Dans le récit de fiction moderne, elle a rarement lieu sous la forme flagrante de l’auteur s’introduisant explicitement dans l’univers d’un récit, sauf par jeu voulu. Quant aux commentaires faits par l’instance narrative d’un récit, ils ne sont pas nécessairement assimilables à une intrusion de l’auteur (en tant qu’individu exprimant ses goûts et/ou ses opinions).

En bref, selon Chanady: « la réticence auctoriale joue un rôle essentiel dans chacun de ces deux modes ( le fantastique et le réalisme magique), mais elle assume une fonction différente dans les deux cas. Alors qu’elle crée une atmosphère d’incertitude et de désorientation dans le fantastique, elle facilite l’acceptation de l’incongru dans le réalisme magique. Dans le premier cas, elle rend le mystérieux encore plus inacceptable, dans l’autre, elle intègre le surnaturel dans le code naturel, qui doit redéfinir ses frontières ».

Conclusion.

Il y a dans les deux récits kafkaïens « La Métamorphose » et « Le Procès », une richesse d’aspects thématiques, psychologiques, sociologiques, théologiques qui ont été à peine mentionnés dans mon analyse parce qu’il s’agissait de mettre en évidence que toute interprétation dans ces directions doit prendre en compte le mode narratif particulier par lequel Kafka a choisi de les aborder et qui est celui du réalisme magique. C’est par ce moyen original que l’auteur a voulu, à mon avis, éclairer diverses facettes de la société dans laquelle il vivait.

Quoi que l’on pense de l’œuvre de Kafka, il convient de lui laisser l’honneur d’avoir « introduit » dans la littérature un mode narratif audacieux qui, depuis, a gagné ses lettres de noblesse dans la littérature européenne et surtout latino-américaine.

Gabriel Garcia Marquez, grand écrivain colombien, dont le nom est fréquemment associé au « réalisme magique », fait cette confidence à Milan Kundera:

« C’est Kafka qui m’a fait comprendre qu’un roman, on pouvait l’écrire autrement ». (Source: Nouvel Obs, 12 Juillet 2023)

*Enseignant-chercheur à Paris