كتبه: عبد الدين حمروش

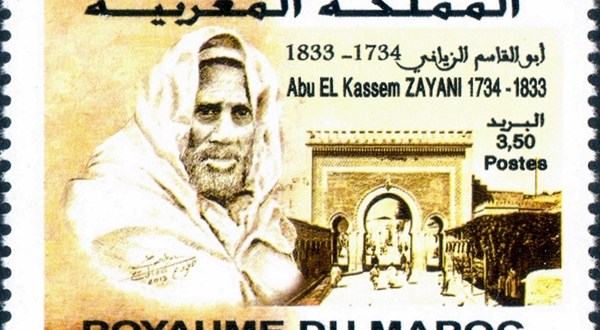

تتناول هذه المقالات سيرة المؤرخ المغربي أبي القاسم الزياني. وزيادة على كون “ابن زيان” عُرف بالتأليف التاريخي، فقد تقلّب في وظائف مخزنية عديدة، منها الكتابة، والوزارة، والسفارة، والولاية، والحجابة. عاصر الزياني (أبو القاسم) خمسة سلاطين علويين ابتداء بالمولى عبد الله بن إسماعيل، وانتهاء بالمولى عبد الرحمن بن هشام، إلى أن كُتب له أن يشرف على المائة سنة. في مختلف مسارات حياته السياسية والعلمية، صدر أبو القاسم عن مواقف أصيلة، أهّلته إلى أن يوصف بزوبعة عصره. في هذه المقالات، نستعيد سيرة رجل دولة من الطراز الرفيع، قلّما يعرفه المغاربة من غير المطلعين على التاريخ، ونستعيد معها القضايا السياسية والثقافية المستجدة آنئذ، في اشتباكها مع ما كان يدور في القصور والبلاطات، من مؤامرات وتصفيات حساب، بين الأمراء والوزراء والكُتّاب.

(الحلقة السابعة عشرة)

لولا الموت الذي أدرك اليزيد باكرا في فترة حكمه، أي بعد سنتين من اعتلاء عرش المملكة فقط، لما كان ليصلنا ما ألّفه الزياني من كتب، وبخاصة تلك التي خطّها في عهد السلطان المولى سليمان، مؤرخا لـ ” دولة أولاد مولاي الشريف”. ولذلك، كان من الطبيعي أن يجد “الرجل” راحته في التفرُّغ من المهامّ الرسمية، لائذا بكتبه وكنانيشه وتقاييده في سلام وطمأنينة، مُعتبرا بالأبيات التالية:

أنستُ بوحدتي ولزمت بيتي // فدام الأنسُ لي ونما السرورُ

وأدّبني الزمان فما أبالـــــــي // هُجـرت فلا أزار ولا أزورُ

ولست بسائل ما دمت حيـــّـا // أسارَ الجندُ أم ظهر الأميـــرُ

لم يكن الزمان إلا المؤدب الفعلي للزياني، بعد رفض نصائح والده، بل توسُّلاته بالامتناع عن اللحاق بخدّام السلطان. الحرية غدت أمنية أبي القاسم، بعد أن خبر مُخالطة لسلاطين، والنيابة عنهم في كثير من المهام. بَعد النظر إلى الخدمة السلطانية بعين المتطلع المتشوف، بات كل قادم من القصور والبلاطات نذير شؤم وتعاسة بالنسبة إليه. عن فقدان الحرية، التي يفقدها “الخديم” بمجرد التحاقه بالسلطان، قال صاحب الترجمانة عن حاله الجديدة، في زمن اختلت فيه الموازين: “إني استغفر الله من الذنب الذي يكون سببا في الخروج عن المسالك، إلى الوقوع في المهالك، وذلك سبيل من يركب بنفسه الأخطار، ويرغب في زهرة هذه الدار، خصوصا من يسعى لخدمة الملوك، التي تصير الحر مملوكا، والغني صعلوكا، سيّما في هذا الوقت الذي صغرت فيه الهمم”.

وإن جاءت بقيّة عبارته حاملة للود إزاء المولى سليمان، في أثناء شكواه من زمنه، وتذمره منه، إلا أنه لم يستطع أن يخفي ما كان يتعرض إليه المرء من سوء، بمجرد الالتحاق بخدمة السلطان. الأمر لم يكن يتعلق بشخصي سيدي محمد والمولى سليمان، كفرديْن لهما أكثر مما عليهما، وإنما بطبيعة “الخدمة” بحد ذاتها.

أمام الوقائع المعيشة، التي تبدّت أمام ناظريْه، صارت للزياني “الحساسية ” في التفاعل مع كل “واقعة”، مهما كانت درجة أهميتها، لها دلالة في تمجيد الابتعاد عن الدواوين والبلاطات. في سياق هذا، وجّه أبو القاسم قلمه لسرد قصة وقعت في عهد المولى سليمان، كان بطلها أحد الزُّهّاد المتعبّدين. قال حاكيا عن هذا الرجل: ” ومثل هذا كان في وقتنا بمدينة فاس، زاهد متعبد، ناسك شريف، اسمه مولاي عمر، ولا يقبل شيئا مما يعطيه الناس، حتى إن أمير المؤمنين مولانا سليمان، أبقاه الله، لمّا بلغه زهده وورعه واعتزال عن الخلق، واشتغاله بأمر دينه، وجّه ولده لزيارته ومعه صلة كبيرة، ولما اجتمع به بمسجد الأندلس، دعا له بخير، وترك الصلة، وخرج من المسجد، كأنه يريد قضاء حاجة، فلم يعدْ إليه”.

وإن أدرج أبو القاسم حكاية الزاهد، تحت عنوان “حكاية مستملحة”، إلا أن ذلك لا يخفي بلوغه حال الزهد. التشوف إلى الجاه والحظوة والسلطة، بعد كل التجربة المخزنية التي قضاها، سيولي الأدبار إلى مرحلة من الزهد في كل شيء. ولذلك، ألفينا “الرجل ” يقبل على تمجيد الوحدة، باعتبارها “متعينة لمن أراد السلامة، بل هي واجبة في هذا الوقت”. للإشارة، ما سُجِّل، هنا، جاء توطئة للأبيات الوارد نصُّها فوق. ومن عجيب المفارقات، أن الزياني الذي بلغ “خطّ ” الزهد مُتأخرا، بعد أن نال ما نال من حُلو الدنيا (ومن مرّها أيْضا)، سيجد شيخا آخر، هو سعد الدين التفتزاني، وبالكاد قد بدأ يتطلع إلى نيل نصيبه منها. قال التفتزاني:

جمعتُ فنون العلم أبغي بها العلا // ويمنعنـــي مما أحاوله القـــــــلُّ

تبيّن لي أن العلـوم بأسرهـــــــــا // فروع وأن المال قطعا هو الأصلُ

الزياني وطّن نفسه على طلب السلامة عبر الوحدة، بينما التفتزاني كان قد بدأ مساعيه للاتصال بالأمير تيمور (الفاتح المغولي). وبذلك، تأتي الأبيات التي أورد الأول، مُستئنسا فيها بالوحدة، مُخالفة لبيتي الثاني، مقدِّما المال على ما سواه. مؤرخ الدولة العلوية، في سنواته الأخيرة، فقد ولده سنة 1233هـ/ 1818، ولم يكن قد تبقى له من عمره المديد، آنذاك، إلا ثمان سنوات. وقد عدّ فقدان الولد من نكباته، التي عدّدها وأحصاها، منذ هروب الأسرة إلى الحرمين، في بداية الأمر. ومما يحسن أن ننهي به هذه السيرة، قوله مُؤبّنا ابنه: ” ونستطرد، هنا، من جملة النُّكب المتقدمة، ما أصبنا به من الولد البارّ، في منتصف رمضان، عام (1233)، جعله الله لنا في ميزان القبول، وهوّن علينا المصيبة بعده (…)، فقد تشوقنا للقاء الله، وبلغنا في الوقت لغاية ليس فوقها غاية، وشاهدنا أكثر أشراط الساعة”.

كان آخر عهد له بالسلاطين، أن أمر المولى عبد الرحمن بن هشام بدفنه – رحمه الله- داخل الزاوية الناصرية، بحيّ السياج من فاس المدينة، عصر الرابع من رجب 1241هـ/ 1833م.