كتبه: عبد الدين حمروش

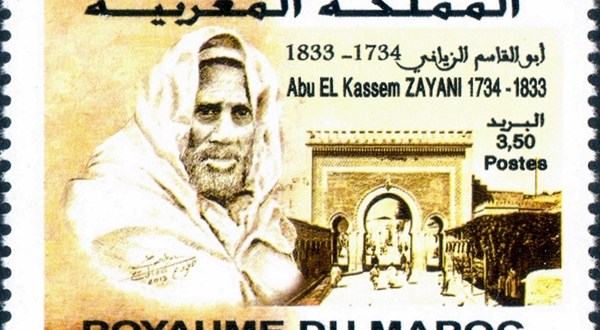

تتناول هذه المقالات سيرة المؤرخ المغربي أبي القاسم الزياني. وزيادة على كون “ابن زيان” عُرف بالتأليف التاريخي، فقد تقلّب في وظائف مخزنية عديدة، منها الكتابة، والوزارة، والسفارة، والولاية، والحجابة. عاصر الزياني (أبو القاسم) خمسة سلاطين علويين ابتداء بالمولى عبد الله بن إسماعيل، وانتهاء بالمولى عبد الرحمن بن هشام، إلى أن كُتب له أن يشرف على المائة سنة. في مختلف مسارات حياته السياسية والعلمية، صدر أبو القاسم عن مواقف أصيلة، أهّلته إلى أن يوصف بزوبعة عصره. في هذه المقالات، نستعيد سيرة رجل دولة من الطراز الرفيع، قلّما يعرفه المغاربة من غير المطلعين على التاريخ، ونستعيد معها القضايا السياسية والثقافية المستجدة آنئذ، في اشتباكها مع ما كان يدور في القصور والبلاطات، من مؤامرات وتصفيات حساب، بين الأمراء والوزراء والكُتّاب.

(الحلقة الرابعة عشرة)

هناك ملاحظة، يمكن تسجيلها، بالنسبة إلى المولى سليمان، وهي خفوت حضوره، يوم كان اليزيد ينافس باقي إخوته على الحكم. عُرف عن المولى سليمان نأيُه بنفسه عن السلطة، وزهده فيها كما هو ثابت، حتى قُرِن بالخليفة عمر بن عبد العزيز. غير أن ذلك كاد يُشكِّل ضعفا في ” سيرته”، بالمقارنة مع شجاعة اليزيد وسطوته على الجميع. الزياني سيعود إلى نقطة الضعف هاته، حين قال بـ ” ديبلوماسية” ملحوظة: ” ولما بويع ولده أمير المومنين مولانا سليمان ملك وقتنا أبقاه الله، ساسهم سياسة والده بالرفق والحلم والإغضاء عن هفواتهم، فأطغاهم حلمُه، وأفسدهم عدلُه، ولم يُرهِف لهم حدّا”.

إن التنافس بين خُدّام السلطان، والسعي المتبادل بالوشاية فِي ما بينهم، إضافة إلى الفشل في بعض المهام المخزنية، كلها عناصر كانت تؤدي بالمحيط السلطاني، من الوزراء والكتاب والسفراء، إلى أتون المحن والمآسي. وعلى الرغم من نجاحات أبي القاسم في مُعظم مهامه، إلا أنه لم يكن ليسلم من عقاب السلطان، لمجرد وشاية من جهة مُنافسة. ما دبّره له بلقاسم الزموري، لدى السلطان سيدي محمد، غير بعيد. وإن لم يرتكب خطأ جسيما، مثل الذي اقترفه ” السفير الغزال”، وذلك في إثر اختصار الاتفاقية بين المغرب وإسبانيا، وما أدى تأويلها بالإيجاب لصالح الإسبان، إلا أن خوض “صاحبنا ” في ولاية العهد كان بمثابة قاصمة ظهر له.

إن جرأة الزياني الزائدة، التي ظل السلطان سيدي محمد يستثمرها، في تسوية بعض الخلافات داخل الأسرة الحاكمة، أو في إيقاف فسادهم بين الناس حيثما كان واليا، ظلت تجعله في “عين العاصفة” من قِبَل الجميع. عند توليته على سجلماسة، مثلا، وعلى الرغم من كراهته لذلك، خاطب السلطان وزيره، كما جاء في ” البستان”: ” طيِّبْ نفسك، فلولا أني أحبّك، ما ولّيتك على أولادي وأهل بيتي، وإني لا أستغني عنك، وذلك ” ابن أحمد” الذي ولّيته سجلماسة لم تظهر لولايته ثمرة، كل يوم تأتيني شكاية بولدي “الحسين”، وإنه يظلم الناس ويأخذ أموالهم، ولا يمنعه من الظلم”. والملاحظ أنه، خلال عهد المولى سليمان، سيعود الحديث نفسه، حين طالبه السلطان بحراسة المراسي، التي كانت تحت نظر أخيه المولى الطيب ” فإن في وجودك بها فائدة، لأن أخي إذا كنتَ بها يكفّ يده عن مُستفادها، ولا يأكل خراجها، ولا يبذر صائرها، فمهما وَصَلتَه ورآك بها لا يرتكب أمرا خارجا عن المعقول” .

إضافة إلى الجرأة في الجهر بالرأي والموقف، مهما كانت تبعاتهما بعد ذلك، فإن في تقلد المهام السلطانية، بحد ذاتها، أخطارا تحيط بالمُقبل على إنفاذها. ولذلك، فكثيرا ما كان يروح الوزراء والكُتّاب ضحايا مهامهم تلك، إما لأخطاء ارتكبوها، أو لـ “أمور” غفلوا عنها، أو لـ ” ترتيبات” لم يراعوا توازناتها، بين القوى المتصارعة داخل الأسرة الحاكمة نفسها.

إن ” الجو الثقيل”، الذي ظل يعيش فيه هؤلاء الوزراء والكُتّاب، وهو جوّ التوجّس من عدم رضى السلطان، كان يرافقهم في حلهم وترحالهم. في “الأندلس من نفح الطيب”، نقف على بعض من هذا، مما له صلة بالارتياب الذي كان يلازم خُدام السلاطين، في العبارة الآتية: ” وفي خلال ذلك، استحكمت نفرة ابن الخطيب لما بلغه عن البطانة من القدح فيه والسعاية، وربما تخيّل أن السلطان مال إلى قبولها، وأنهم قد أحفظوه عليه، فأجمع التحول عن الأندلس إلى المغرب”.