كتبه: عبد الدين حمروش

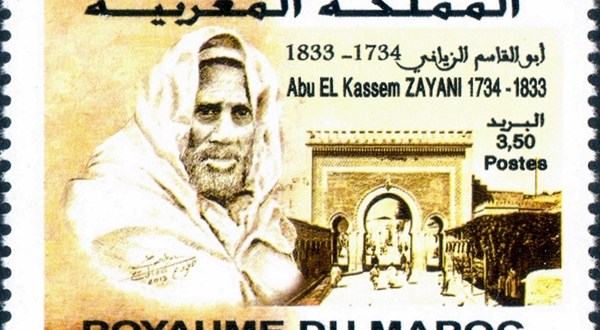

تتناول هذه المقالات سيرة المؤرخ المغربي أبي القاسم الزياني. وزيادة على كون “ابن زيان” عُرف بالتأليف التاريخي، فقد تقلّب في وظائف مخزنية عديدة، منها الكتابة، والوزارة، والسفارة، والولاية، والحجابة. عاصر الزياني (أبو القاسم) خمسة سلاطين علويين ابتداء بالمولى عبد الله بن إسماعيل، وانتهاء بالمولى عبد الرحمن بن هشام، إلى أن كُتب له أن يشرف على المائة سنة. في مختلف مسارات حياته السياسية والعلمية، صدر أبو القاسم عن مواقف أصيلة، أهّلته إلى أن يوصف بزوبعة عصره. في هذه المقالات، نستعيد سيرة رجل دولة من الطراز الرفيع، قلّما يعرفه المغاربة من غير المطلعين على التاريخ، ونستعيد معها القضايا السياسية والثقافية المستجدة آنئذ، في اشتباكها مع ما كان يدور في القصور والبلاطات، من مؤامرات وتصفيات حساب، بين الأمراء والوزراء والكُتّاب.

(الحلقة الحادية عشرة)

حقق الزياني مطلبه بالالتحاق بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله. وفي عهده، تقلد مناصب كثيرة ومختلفة، وأنجز نجاحات ديبلوماسية، ووزارية وحتى عسكرية. الكتابة، التي أُلحِق بها في القصر الملكي بفاس، والتي تولى رئاسة ديوانها في مرحلة لاحقة، كانت بمثابة “فاتحة” لنجاحات متعاقبة. يمكن أن نقف على مُهمتين مخزنيتين، حقق فيهما ” الرجل” نجاحين منقطعي النظير، بالمقارنة مع أقرانه من عصره. النجاح الأول تمثّل في رحلته الثانية إلى المشرق، وهي سفارته، لدى السلطان العثماني، بالأستانة، عبد الحميد ابن أحمد العثماني، سنة 1200هـ/ 1786م. وقد ورد ذكرٌ لهذه السفارة في “الترجمانة” و”البستان الظريف”. ومن نتائج هذه السفارة، التي أظهر فيها الزياني عُلوّ كَعبه الديبلوماسي، أن خاطبه السلطان العثماني، وهو يوجه معه أحد خُدّامه، قائلا: ” إنما وجّهنا معك هذا الخديم صورة فقط، والاعتماد في مقصودنا عليك”.

إن الثقة الكبيرة، التي نشأت للسلطان العثماني، دفعت وزيره يوسف باشا إلى أن يكتب للسلطان المغربي بدوره، مادحا ومُثنيا على سفيره عبر الرسالة التالية: ” إنه وصلنا من مقامك الشريف عشرون سفيرا، وأحسنهم سرا وعلانية، وعقلا وأدبا، فلان – يعنيني- فإنه أدى لنا رسالتك بأدب، وانفصل عنا بأدب، فمثلُه من يكون سفيرا بين الملوك، فإن اقتضى نظرك توجيه أحد من أطرافك، فليكن فلانا”. أما من جهة سيدي محمد، وما عكسته السفارة من نتائج إيجابية، فقد وصف الزياني رد فعل السلطان قائلا: ” فلما سمع مولانا نصره الله بذلك، نشط وسرّه ما سمع، ودعا لنا بخير وأثنى، ولما خرج للمشور، قال للقادوس: “أين تلك المكاتب؟”. فقرأ الأول والثاني، فقال نصره الله: هكذا أحب اصحابي، فجازاك الله خيرا”، ونوّه بقدري وأثنى، وقال: ” لا أوجه الهدايا للعثماني إلا معك”.

أما بالنسبة إلى النجاحات العسكرية، فيمكن الإتيان على ذكر إحدى المهمات التي كُلِّف بها، والتي تكلّلت بالنجاح الحاسم، أي إخضاع قبائل آيت أمالو سنة 1187هـ/ 1773م، وإخماد ثورتهم. وسياق ذلك، أن السلطان كان قد ولّى بلقاسم الزموري على “برابرة” آيت آمالو، على الرغم من رفضهم إيّاه. وإذ توجه الزموري بثلاثة آلاف من الخيل عليهم، بأمر من السلطان، تعرّض للمحاربة، ومن ثم الهزيمة. ونظرا لشدة الموقف، وما يمكن أن يؤول إليه من نتائج وخيمة على دولة السلطان، عاد سيدي محمد بن عبد الله إلى استشارة الزياني في أمر الخروج من المأزق، الذي أوقعه فيه بلقاسم الزموري.

في “البستان”، تفاصيل الحوار الذي جرى بين السلطان ووزيره. وللإشارة، فإن الزياني، كان، حتى ذلك الوقت، مَقصيّا من خدمة السلطان. وقد عبّر عن هذا الوضع قائلا: ” وكنت معه في تلك الحركة، وأنا في حيز الإهمال، أتوقّع الموت كل يوم بسبب ما كتب له بلقاسم الزموري في شأني، وأنّي أنا الذي أفسدت عليه القبائل”. إذاً، العودة إلى استشارة الوزير الكاتب، وما أدت إليه من عودة قبائل آيت آمالو عن ثورتهم، أعادت الأخير إلى مكانته لدى السلطان، وبالمقابل نزلت بمكانة الزموري.

وعن عودته “المظفرة” إلى خدمة السلطان، بعد أن نكب الأخير بلقاسم الزموري، الذي أوغر صدر السلطان عليه بوشايته الموصوفة، يقول الزياني في “البستان”: ” ومن ذلك الوقت، رفع منزلتي على أبناء جنسي، وقدّمني على غيري، وكان رحمه الله يوجهني في المسائل العظيمة، ويعتمد قولي، ويقدم رأيي فِي ما أشير به ويشير غيري، وما قبل كلام أحد فيّ بعد ذلك، ولو كتب له من كتب”. وفي ” الترجمانة”، أيضا، تأكيد للحظوة، التي كان يلقاها الزياني لدى مخدومه السلطان، بقوله: ” ولما خلصتُ من النكبة، وكتب لي أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله بعد الطلاق رسم الرجعة، وقلّدني ديوان كتابته، وأقبل عليّ بكُلِّيّته، وخلف لي ما ضاع، وصرت بالمماليك والأتباع، وبلغت أعلى المراتب، وتقلّبت في المناصب”.

عاش الكاتب السلطاني حياة طويلة في خدمة أربعة سلاطين علويين. وخلال تلك الحياة، لقي نجاحات جوزي عليها، بقدر ما عاقته إخفاقات، عوقب عليها. وقد أنشأ يقول في تقلّب أحوال المرء، فبالأحرى إن كان قريبا من السلطان، أبلغ قول عن مسار حياته: ” وتقلبت في منصب الكتابة من غربه لشرقه، ولقيت من زعازع أرياحه ورعْدِه وبرقه، إلى أن بلغت كورة الراس ومضيق العنق، ووقفت على دائرة الأفق”. فِي ما تعلق بالإخفاقات، ما كان ليسلم من عقاب أقرب سلطانيْن إلى قلبه، وهما سيدي محمد وولده المولى سليمان. وإذ سبق أن عرضنا إلى وشاية بلقاسم الزموري به، وما نتج عنها من إبعاد وإقصاء من سيدي محمد، يمكن الإشارة إلى عقاب المولى سليمان له، وهو في عمر مُتقدم، سنة 1224هـ/ 1809م، وإن كان عقابا لم يحل دونه والحفاظ على ما يحتاجه ماديا وقتَها.