كتبه: عبد الدين حمروش

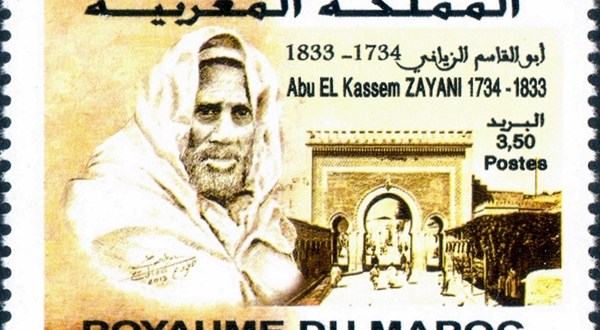

تتناول هذه المقالات سيرة المؤرخ المغربي أبي القاسم الزياني. وزيادة على كون “ابن زيان” عُرف بالتأليف التاريخي، فقد تقلّب في وظائف مخزنية عديدة، منها الكتابة، والوزارة، والسفارة، والولاية، والحجابة. عاصر الزياني (أبو القاسم) خمسة سلاطين علويين ابتداء بالمولى عبد الله بن إسماعيل، وانتهاء بالمولى عبد الرحمن بن هشام، إلى أن كُتب له أن يشرف على المائة سنة. في مختلف مسارات حياته السياسية والعلمية، صدر أبو القاسم عن مواقف أصيلة، أهّلته إلى أن يوصف بزوبعة عصره. في هذه المقالات، نستعيد سيرة رجل دولة من الطراز الرفيع، قلّما يعرفه المغاربة من غير المطلعين على التاريخ، ونستعيد معها القضايا السياسية والثقافية المستجدة آنئذ، في اشتباكها مع ما كان يدور في القصور والبلاطات، من مؤامرات وتصفيات حساب، بين الأمراء والوزراء والكُتّاب.

(الحلقة العاشرة)

يرى مُحقق “الترجمانة” استعصاء فهم شخصية الزياني، من دون العودة إلى شخص السلطان محمد بن عبد الله. وإذا رُمنا الإنصاف، قلنا إن الاستعصاء سيظل قائما، إن لم تتمّ العودة، أيضا، إلى شخصية المولى سليمان. لقد سلخ أكثر سنواته، نشاطا وحيويّة، في خدمة السلطانين، كاتبا ومؤرخا، وسفيرا، ووزيرا، وحاجبا. وإن كان قد أخلص لهما، فبادلاه ودا بود، إلا أن هذا لم يكن ليعني التوقف عند خدمتهما وحدهما، بل تعدت إلى المولى اليزيد في المرحلة الفاصلة، وإلى المولى عبد الرحمن بن هشام، بصيغة من الصيغ، في المرحلة الأخيرة.

يقول أبو القاسم عن تجربته الطويلة هاته: ” فقمت بواجب هذا الفرض، وأداء هذا الغرض، حتى جمعت ما ظهر لي في الطول والعرض، وحملت نفسي على اتّباع آثار تلك المسالك، وإن كنت لست من أولئك، وأبذلت المجهود في جمع تلك الشوارد، من أماكن المرعى والموارد، إلى أن حصلت على الحظ الأوفى من حُلوها ومُرّها، والكثير من سِرِّها وجهرها، مع ما تلقيناه من أشياخنا، وممن لحقناه من أسلافنا في دولة السلطان مولانا إسماعيل، ومن بعده من أولاده الملوك الأماثيل (كذا)، مع ما شاهدناه وحضرنا له في دولة السلطان الجليل، الماجد الأصيل، سيدي محمد بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل، ومن بعده من أولاده، وخدّامه وأحفاده، وفي دولة سلطاننا المؤيد بالرحمن الرحيم، أمير المؤمنين مولانا سليمان، إلى زمن التاريخ الذي هو عام ستة وعشرين ومائتين وألف (1226هـ)”.

عاصر الزياني خمسة سلاطين، ابتداء بالمولى عبد الله بن المولى إسماعيل. ومما يرويه عن رحلته الأولى إلى الحجاز، وهو شاب في الثلاثة والعشرين عاما، ما نصُّه: ” وسياق الأولى أني توجهت مع والدي وسني إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة بقصد أداء الفرض والمجاورة بحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه سئم المغرب والمقام به، لتبدُّل أحواله عما كان يعهد”.

عمّر أبو القاسم طويلا، مثل زميله أبي عبد الله، لولا أن الأول كُتب له أن يعاصر خمسة سلاطين، ويترتّب بالتالي في خدمة أغلبهم. ومع ذلك، فإن الزياني سيختص بخدمة سلطانين اثنين، هما سيدي محمد وابنه مولاي سليمان. لم تكن علاقته بهما علاقة خادم بمخدوم، بل علاقة صديق مَحَض صديقه السلطان الود، وزاد عليه النصيحة والوفاء. وسيكون نتيجة كل ذلك، أن اجتاز محنة كادت تودي بحياته، امتحنه فيها المولى اليزيد امتحانا. ولقد تقلّب في أكثر من وظيفة مخزنية، وصل عبرها إلى الذروة داخل هرم الدولة، في عهد السلطان المولى سليمان بوجه خاص.

ومع ذلك، ما كانت “الأيام” تتردد في أن تُدبر عنه، حتى وهو في خدمة من كان يلهج بمودتهما. فقد امتحنه سيدي محمد، مثلما امتحنه المولى سليمان، إلى درجة أن عَدّ ما حصل له من قِبَلهما من نكباته. وعن تقلُّب الحال بين اليسر والعسر، والفرج والنكبة، قال: ” ولما خلصت من النكبة، وكتب لي أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله بعد الطلاق رسم الرجعة، وقلدني ديوان كتابته، وأقبل عليّ بكليته، وخلف لي ما ضاع، وصرت بالمماليك والأتباع”.

في البداية، يمكن البحث في السياق الذي أدى إلى التحاق الزياني بخدمة السلطان. من المُعطيات الواردة في “الترجمانة”، أن الرجل وُلد في أسرة كانت قريبة من دار السلطان. ويبدو أن إمامة الصلاة بالمولى إسماعيل، من قِبَل الجدّ سيدي علي بن إبراهيم، قد تركت انطباعا عن تبعات القرب من السلطان، من خلال مُتابعة بعض الأحداث، سواء أكانت عيانا أم سماعا.

بعد الفراغ من أداء مناسك الحج، وبعد نفاد ما كان بحوزة الوالديْن، تقرّرت العودة إلى المغرب. ومن خلال ما روى الزياني نفسه، فقد فشلت رحلة الأسرة، بالنظر إلى سابق نيّتها الأولى في الإقامة بالحرم النبوي. قِلّة ذات اليد، الناتجة عن انقلاب المركب قُبالة مرسى الينبع، ومن ثم تلف البضاعة والأسباب، التي كان يرجى منها الإعانة على السفر والإقامة، عُدّت السبب الرئيس في العودة غير المنتظرة. عن هذه المحنة، التي رفعها إلى درج النكبة، حكى المؤرخ بتفصيل مُشوِّق: ” وهذه النكبة الأولى إحدى النكب السبع، التي تلف فيها الوسع، وكان عند والدتي ثلاثمائة دينار مخيطة في حزامها، أعَدّتها لحادث الدهر إن ألمّ بها، ولا علم لنا بصريحها ولا إبهامها، فلما انقطعنا بالينبع أخرجتْها لوالدي وقالت هذه كنت ادّخرتها من خالص رزقي لولدي، فمنها اكترينا لجدة ومكة، وحصّلنا الحج وأتممنا العُمرة”.

بعد نفوق المال المُحصّل من بيع داري فاس بالحجاز، إضافة إلى نفوق أموال أخرى، عادت الأسرة وقد اشتدّت بها قِلة ذات اليد. وإن كان الزياني لا يتحدث إلا عن “الغيرة” التي أخذته، وهو يجد من كان يألفه من الطلبة في القراءة والأنس، وقد تعلّق أكثرهم بخدمة السلطان، إلا أن وضع أسرته الاجتماعي الطارئ كان -لا شك – أحد الأسباب، في التفكير بالالتحاق بديوان كتابة السلطان. تَبدُّل الأحوال الاجتماعية لزملائه الطلبة، وقف عنده أبو القاسم مليّا، مُستشهدا برفيق له من طلبة سوس، اسمه سعيد الجزولي المعروف بـ “الشليح”، حيث ذكره مُتمثِّلا: ” كان يقرأ معنا، وكان له ولوع بشراء كتب التاريخ ومُطالعتها، وكنت أسهر معه على سردها، وألفته فلم أشعر إلا وهو عند السلطان سيدي محمد، فلما بلغني خبره وما صار إليه حاله، شرهت نفسي للحاق بهم، وتعلقت هِمّتي بخدمة السلطان”.