كتبه: عبد الدين حمروش

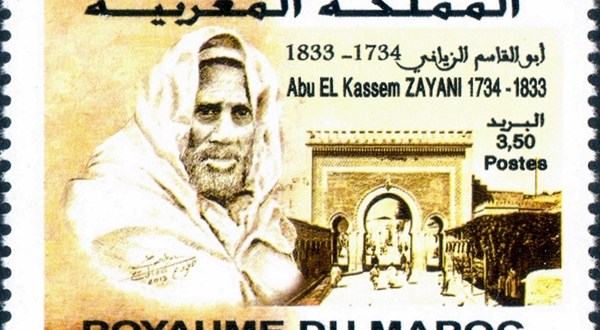

تتناول هذه المقالات سيرة المؤرخ المغربي أبي القاسم الزياني. وزيادة على كون “ابن زيان” عُرف بالتأليف التاريخي، فقد تقلّب في وظائف مخزنية عديدة، منها الكتابة، والوزارة، والسفارة، والولاية، والحجابة. عاصر الزياني (أبو القاسم) خمسة سلاطين علويين ابتداء بالمولى عبد الله بن إسماعيل، وانتهاء بالمولى عبد الرحمن بن هشام، إلى أن كُتب له أن يشرف على المائة سنة. في مختلف مسارات حياته السياسية والعلمية، صدر أبو القاسم عن مواقف أصيلة، أهّلته إلى أن يوصف بزوبعة عصره. في هذه المقالات، نستعيد سيرة رجل دولة من الطراز الرفيع، قلّما يعرفه المغاربة من غير المطلعين على التاريخ، ونستعيد معها القضايا السياسية والثقافية المستجدة آنئذ، في اشتباكها مع ما كان يدور في القصور والبلاطات، من مؤامرات وتصفيات حساب، بين الأمراء والوزراء والكُتّاب.

الحلقة الثامنة…

يوصف الموقف من “الطرقيّة”، وبخاصة المُتجسدة في التيجانية، بكونه أحد عناصر الاختلاف بين الكنسوسي والتيجاني. فبينما نشأ الأول “ناصريّا” في مراكش، وانتقل ” تيجانيّا” بعد إقامته في فاس، لم يكن للثاني صلة بالطرقيّة بتاتا. وإذ ألفينا الكنسوسي قد اجتهد في ترسيخ التيجانية بمراكش، الذي عُدّ أحد كبار دُعاتها وناشريها، حتى أسّس لها زاوية بـ “حي المواسين”، من مراكش سنة 1262 هـ، ما كان أبو القاسم ليكفّ عن مُهاجمة الصوفية، وعلى التيجانيين بالتحديد، في كتابه “الترجمانة”. وبذلك، انضاف عنصر آخر إلى الاختلاف بين الرجليْن، إلى حد المُبالغة في الخصومة، التي كانت تصل بالمراكشي حدّ رمي “خصمه” الزياني (وليد فاس) بأقذع النعوت والأوصاف. غدا طبيعيا، كلما ذُكر الأخير في مواضع من “الجيش العَرمرَم”، إلا قُرن بالجهل، مثلا، كما في التعليق الجارح الآتي: ” والذي أوقع الزياني في أمثال هذا في كثير من المواضع في كتابه هذا وفي غيره من تقاييده التي نجّس بها هذه الدولة الطاهرة إنما أدّاه إلى ذلك الجهل المُركَّب، فإنه أحد الأصول التي هي أصول الكفر كما ذكره السنوسي رضي الله عنه”.

من المؤكد أن الصراع حول “القرب من السلطان”، بالنسبة إلى الكاتبيْن الوزيريْن، معاً، كان من أهم عناصر تغذية الخصومة والعداء. ومثلما رأينا الزياني يؤكد، في حالة “الوهابية”، اصطفافه مع السلطان في الموقف السلبي منها، لقينا الكنسوسي يذهب إلى العكس مما ذهب إليه الأول، بحجة خلو “يد” نظيره من المعطيات اللازمة في الموضوع. وكعادته في توجيه الخطاب العنيف إليه، لنقتبس الفقرة القوية التالية من “الجيش”، دليلا على طبيعة الحوار بين الرجلين وحِدّته: ” ثم تمادى هذا الجهول الزياني على الفحش والتنقيص لعالم الدنيا (…)، مع أن الشيخ أبا الفيض سيدي حمدون إنما أجاب بأمر السلطان وعلى لسانه، وذهب بجوابه ولده وخليفته مولاي إبراهيم مع جماعة من العلماء حتى قرأوا جوابه على سعود”.

وقد ثبت الخلاف بين الكنسوسي والزياني، وترسخت الخصومة على جميع الأصعدة، نريد الانتقال إلى عرض موقف “وليد فاس” من التيجانيين ابتداء، حتى يمكن مناقشته عن تبيُّن. وفي سياق ذلك، يمكن الإشارة إلى أن الزياني حمل على التيجانيين حملة شعواء، نظير حملته السابقة على الوهابيين. وهو في مواقفه من كل القضايا، التي عرضت أمامه، وخاض فيها، كان يصدر عن جرأة نقدية لا تساوم، حتى لو اعترضت مع موقف “المخزن” نفسه آنذاك.

في “الترجمانة”، وقفات طويلة عند الطائفة التيجانية، وصاحبها “المبتدع” أحمد التيجاني. وخلالها كلها، كال للطائفة عبارات الطعن والقدح، من الخروج عن الدين، واللهو والانحراف بعمل الموبقات، إلى استغلال الناس في حاجاتهم الدنيوية. والمؤرخ نسب التيجانية إلى رجل قادم من خارج المغرب، أو بالأحرى من “تلمسان” التابعة للباي محمد بن عثمان، يومئذ، والذي ضرب التيجاني، وسجنه، ونفاه ” وأقسم له ألاّ يستوطن في إيالته ببلد من البلدان”.

منذ البداية، يظهر موقف الزياني من السيد أحمد التيجاني، بوسم أصحاب دعوته بأهل البدعة “قبحهم الله”. ولكي يستبشع أعمالهم المنحرفة، قام بمحاصرتهم عبر ربطهم بمجموعة من الأعمال:

– تدبير الفضة وتدليسها، والزعم بالبحث عن صنعة الإكسير ” الذي هو عن الوصول إليه خطير عسير”؛

– الإيحاء بالتصاق شبهتي الزنى واللواط بالطائفة، بعد بلوغ خبره “ممن يجاورهم من أهل رِيقة ولغواط، الذين يبيحون الزنى واللواط”؛

– التظاهر بالدين والعلم والزهد الصلاح، للوصول إلى قلوب الناس، واتقاء غضب السلطان وعقابه؛

– اتّخاذ الرقص وسيلة لترضية “الملك الديّان”، في إشارة إلى أن ما يقومون به من ذكر جماعي، يرافقه التمايل بالأجسام، ودكّ الأرض بالأقدام، إنما يخرج كل ذلك بالدين إلى البدعة؛

– ادِّعاء الاتصال بالرسول في اليقظة لا في المنام ” ويقول لي وأقول له ما يعرض لي من الكلام، ومن جملة ما قال لي يا أحمد اعلم أن كل من يبغضك أو يشتمك أو ينسب لك ما يسوءك، فإنه لا يموت على ملة الإسلام”؛

– الانتساب إلى الطائفة ” الوهبيّة (كما سمّاها) بصحراء المغرب، الذين سبق أن تمّ عرض الموقف منهم. ومن جهة أخرى، وفي نفس الموضع، يحيل التيجانية إلى ” الرافضة”، في نوع من الخلط بين الطوائف الثلاث (الوهابية، التيجانية والرافضة).

بعد الذي سبق، نستطيع تبيُّن اصطفاف الزياني مع المنهج السني، القائم على تعاليم “الشريعة الواضحة”، وليس على إيحاءات “الحقيقة” الباطنة. وقد استشهد لذلك، دفعا لمذهب الصوفية، بأكثر من واحد من علماء الإسلام، نظير القرطبي الذي نقل عن أبي بكر الطرطوشي، في تفسيره، قوله: ” مذهب الصوفية بطالة وجهالة، وما الإسلام إلا كتاب وسنة رسوله، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، فقاموا يرقصون من حوله ويتواجدون، فهو دين الكفار وعُبّاد العجل”.

ولأن الموقف من أي قضية، لا يمكن أن يقوى إلا باصطفاف السلطان إلى جانبها، فقد بادر الزياني إلى تسجيل خطبة لأمير للمولى سليمان، كان أنشأها لخطباء المساجد ليخطبوا بها في الجمع ” حذّر فيها من اتباع أهل البدع والإنكار عليهم، ونهى عن الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلة والرقص، وواعد بالعقوبة إن لم ينتهوا”، ثم أورد نص الخطبة المطول. والواقع بحسب ما نقرؤه في الخطبة المكورة، أن السلطان ركز على دعوة الناس إلى اجتناب البدع، نظير ما كان يقع في المواسم. وإن قدّم مثاليْن عن الطوائف المُبتدعة، وهما “عيساوة” و”جيلالة”، إلا أنه ما أتى في الخطبة على ذكر التيجانية.

هناك أكثر من سؤال يفرض نفسه على سياق هذا الحديث. ومن جملة تلك الأسئلة، ما نعرضها مطروحة على النحو التالي تباعا: هل احتجاج الزياني بخطبة السلطان، هو احتجاج بالاستنتاج العقلي، على أساس أن ما يتصل بـ “جيلالة” و”عيساوة” هو نفسه ما يتصل بالتيجانية؟ فلماذا سكت السلطان عن قدوم التيجاني إلى فاس، وهو الهارب من تلمسان هروبا من الباي محمد بن عثمان، ومن بعده الباي ابنه أيضا؟ هل كان الباي أكثر علما بحقيقة التيجاني من السلطان؟ ثم لماذا كان السماح بدخول التيجاني إلى فاس، حتى صار من طائفته أعيان فاس، ومنهم وزير السلطان نفسه الكنسوسي، الذي كان من دعاة الطائفة، وليس من المنتسبين إليها فحسب؟ هل كانت التيجانية مُختلفة عن باقي الطوائف الأخرى “المبتدعة”، ما دفع السلطان إلى السكوت عنها؟ هل كانت دعوة التيجاني قد بلغت من القوة، في الحين، ما لم يكن بمستطاع السلطان مُواجهتها؟ هل كان استشهاد الزياني بخطبة السلطان إقحاما في غير محله، مادام المقصود هو خدمة موقفه ليس غير؟

خارج البعد الديني، فيما يتعلق بالموقف من الطائفة، هناك بعد آخر أشار إليه مُحقِّق “الترجمانة”، وهو ذلك المُتصل بتحصيل المنافع المادية من قِبَل “البلديين”، من جراء نشر “الطريقة” بين جموع السودانيين والسينغاليين. بعبارة أخرى، لقد كان خلق التيجانية، وبالتالي “استكتاب” الأفارقة (جنوب الصحراء) ضمن مُريديها، ذَوَيْ أهداف مادية مُرتَّبة لصالح تُجّار فاس “البلديّين” (أي اليهود الذين أسلموا).

بالنسبة إلى قضيتي “الوهابية” والتيجانية، برز الزياني شخصية “مُثقفة”، لم تكن تتردد في الانخراط بالرأي ألحر الجريء، ما يدل على حيويّة أبي القاسم حسب تعبير الفيلالي. يضاف إلى هذا، حسن تقدير الزياني، الذي اختار الاصطفاف ضد التيجانية، على أساس أنها طريقة ضالة. لكن، إذا عدنا إلى موقفه من الوهابية، فسيبدو التقييم صعبا. فالوهابية التي أعلنت عن نفسها مناقضة للبدع، سيضعها الزياني في المرتبة ذاتها، من المروق عن الدين “السليم”، وبالتالي الخروج إلى الضلال.

كيف يكون ذلك إذاً؟ هل الأمر مُتّصل بقلّة معلومات الزياني عن الوهابية؟ أم هل الأمر مُتصل بإنكار تصرفات “سعود بن عبد العزيز” (1814) المعروف بسعود الكبير ” الذي ارتكب من الأعمال ضد أهل البيت الحرام ما هو مُسجل في التاريخ”، كما هو مُثبت في الهامش للتوضيح. إذا ما تبنّينا ما ورد، فسنكون بصدد التمييز بين الوهابية باعتبارها المذهبي، و”السعودية” باعتبارها قراءة للوهابية على أرض الواقع (تصرفات سعود بن عبد العزيز)، الأمر الذي من شأنه تسويغ التعارض القائم بين موقف الزياني من الوهابية، وموقفه الآخر من التيجانية. وكيفما كان الحال، فالزياني ظل مُبتعدا عن كل مغالاة، في هذا الاتجاه أو ذاك، ومن ثم مُلتزما بحدود “المدرسة المغربية السنية المعتدلة”، على حد تعبير الأستاذ هاشم العلوي.