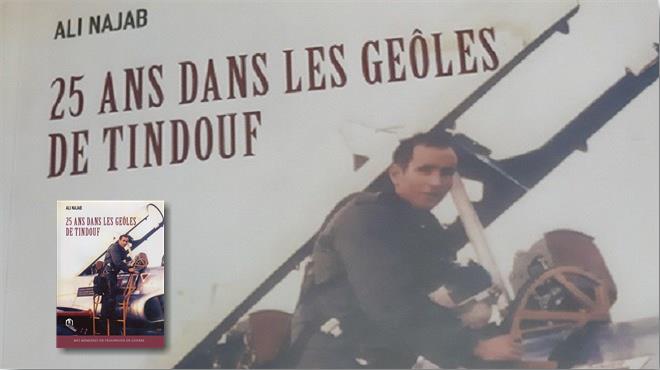

Dans cette troisième partie de la saga des prisonniers de guerre marocains évadés du goulag de Tindouf, l’ex-pilote de chasse Ali Najab, auteur du livre « 25 ans dans les geôles de Tindouf: mes mémoires d’un prisonnier de guerre », évoque le cas de deux Lieutenants (deux officiers intrépides mais malchanceux). Récit.

« Même s’ils étaient très surveillés, les officiers n’étaient pas en reste pour ce qui était des évasions. Deux Lieutenants Rahmouni Mohammadi du groupe blindé et Salah Mouharrir, un fantassin, avaient tenté de s’évader en 1982. Comme je n’étais pas au centre des officiers ce jour-là, pour des raisons que je vais mentionner ailleurs, je suis allé à la rencontre du Lieutenant Rahmouni pour me parler de leur évasion. Dans son récit, il dit n’en avoir jamais soufflé mot à personne. Mais je lui rappelle cependant qu’une année avant, il m’en avait parlé dans ces termes: « Je vais partir, as-tu quelque chose à dire à ta famille ? ». Franchement, je n’ai pas le souvenir de ce que je lui avais dit. J’avais tout oublié sur place. Peut-être je ne lui avais rien dit du tout.

Comme je me suis promis que ce livre ne sera pas mon livre tout seul, mais une tribune pour mes camardes d’infortune pour raconter des moments de leur captivité qui les ont le plus marqués, je laisse Lieutenant Rahmouni raconter son histoire:

« L’idée de chercher à se libérer des geôles de Tindouf imprégnait tous les Marocains prisonniers de guerre entre les mains du polisario. Les conditions d’incarcération étaient tellement inhumaines que penser même à s’évader, relevait de l’irréalisme.

A l’arrivée parmi nous du Lt. Mohrir Salah, un camarade de promotion à l’Académie Royale Militaire et un compagnon d’arme en zone sud, l’idée d’organiser une évasion pour sortir de cet enfer commençait à prendre forme dans notre esprit tous les deux.

Tous les deux ou trois moi, le groupe d’officiers que nous formions, étaient soumis à des campagnes de travaux forcés, ce qui perturbait chaque fois notre projet.

Au début de 1982, il avait eu un moment de répit. Moi et Lt. Mohrir avions mis à profit ce répit pour préparer le départ. La provision était simple: du pain concassé mélangé avec du sucre et mis dans un sac en boudin et un bidon d’eau qu’on devait porter en bandoulière. Personne n’avait été mis au courant par crainte de représailles post-évasion.

Le départ du 22 mars 1982 ne fut arrêté que le 21. A cette époque, le rassemblement du groupe des officiers se faisait à part. Un certain chef de poste avait l’habitude de ne pas prêter beaucoup attention au nombre existant sur les rangs. Nous avions donc profité du jour où il était de service pour tourner le dos à ce calvaire que nous vivions à l’insu du monde.

Avant l’heure du rassemblement, nous avions demandé au gardien de sortir faire nos besoins dans l’espace réservé à cette fin, un petit carré entouré de quatre murs. Nous sommes sortis l’un après l’autre, à intervalle assez long pour n’attirer l’attention de personne sur nous. Nous nous étions cachés dans de petits box pleins d’excréments et d’ordures. Nous nous sommes couverts de torchons souillés. Nous avions attendu un moment pour nous assurer que notre absence n’avait pas été remarquée. Ensuite nous prîmes les provisions que nous avions cachées le matin avec le bidon d’eau puis nous prîmes le large. Nous étions emportés par le plaisir de pouvoir retrouver la liberté même si nous venions à peine de quitter le centre. A un certain moment alors que nous avions déjà couvert une bonne distance, nous aperçûmes des feux clignoter au loin. Puis ces feux se rapprochaient de nous de plus en plus vite. Nous n’avions plus de doute, nous étions poursuivis. Nous jetâmes tout ce que nous portions sur nous comme moyens de survie et nous nous sommes assis. Deux ou trois voitures s’arrêtèrent juste devant nos pieds phares allumés. C’est alors que je sentis quelqu’un se rapprocher de moi par derrière et sans tarder me porta un coup violent à la nuque. Je perdis connaissance. Quand je m’étais réveillé plus tard, je me trouvai au milieu d’une horde de hors la loi. Ils me battaient en même temps qu’ils posaient leurs questions. J’avais reconnu le tortionnaire célèbre chez les prisonniers du nom de Khalil qui était chef de centre. Il se disait marxiste d’origine de Casablanca. Plus il maltraitait les prisonniers plus il croyait grandir dans les yeux des dirigeants du polisario.

Ensuite on me jeta dans une chambre dallée, les mains et les pieds attachés derrière le dos. A un moment je ne pouvais plus supporter la douleur à cause de la corde qui me serrait atrocement. Je commençai à hurler malgré moi.. Le fameux Khalil revint et me demanda pourquoi je criais… il me piqua à plusieurs reprises avec la cigarette qu’il venait d’allumer tout en me lançant des gros mots et des injures. Avant de s’en aller, il ordonna aux deux geôliers qui se tenaient debout à côté de lui de me serrer davantage. Cette forme de torture extrême avait duré trois jours. J’étais attaché de jour comme de nuit. On me sortait rarement faire mes besoins. Il m’était arrivé de les faire dans les torchons que je portais. Pendant cette période personne n’était venu me demander quoi que ce soit. Cela me rendait la vie encore plus difficile. Le quatrième jour, on m’enleva la corde et on m’emmena dans une chambre où m’attendait un certain Khandoud, un sahraoui algérien de Tindouf. Aidé de plusieurs autres tortionnaires, il me passa un interrogatoire très musclé. J’étais fouetté au câble électrique pendant toute la durée de l’interrogatoire. Ils alternaient entre le fouet et les coups de pied et les gifles. Quand ils avaient voulu me sortir de là, je ne pouvais plus me tenir sur mes jambes. Deux gardiens me prirent à deux et me jetèrent dans la chambre. J’avais passé dix jours dans cette situation, toujours les mains et les pieds liés derrière le dos. Je n’étais libéré que pour manger un morceau de pain sec, un peu d’eau sans plus. Mes mains étaient enflées avec des traces profondes de la corde de nylon avec laquelle ils m’attachaient.

Le onzième jour on m’emmena là où les prisonniers fabriquaient des briques à partir de la terre ou de l’argile. C’est là aussi que je trouvai mon ami Mohrir avec un visage délabré et tellement enflé que ses yeux étaient à peine perceptibles. Il m’apprit que quelqu’un lui avait cassé la mâchoire d’un coup de crosse le jour et à l’endroit même où j’avais la première fois perdu connaissance. Il ne pouvait ni manger ni parler. Ils nous avaient assigné un gardien des plus farouches du nom d’Abdellahi, un tortionnaire réputé chez les prisonniers. C’était lui qui avait tué les deux camarades de Hamid Laban en 1980. Il nous dota d’une pioche et d’une pelle chacun, d’un seau et d’un sac qu’on appelait « charia’ »pour transporter la terre. Nous travaillions pieds nus et sous le fouet à longueur de journée. Cette punition pour ne pas dire torture, avait duré six mois durant laquelle nos camarades officiers étaient aussi punis à faire des briques.

Quoi qu’on écrive ou qu’on dise pour décrire le calvaire que les braves prisonniers marocains dans leur ensemble avaient enduré durant 25 longues années, c’est-à-dire un quart de siècle, je suis convaincu que personne ne parviendra à donner l’image réelle de leurs souffrances ».