Par: Brahim ZARKANI*

Il existe des voix qui traversent les âges comme des flammes sous la cendre, fragiles mais indomptables.

L’Aïta est l’une de ces voix. Un chant brut, rugueux, intense, qui raconte les joies et les peines d’un peuple ancré dans sa terre, dans ses luttes, dans ses espoirs étouffés.

Née dans les plaines et les montagnes du Maroc, l’Aïta — « le Cri » — est bien plus qu’un style musical.

C’est une parole chantée, portée par des souffles anciens, des corps enracinés. Et surtout, par les cheikhates — ces femmes libres, puissantes, qui ont osé dire l’indicible : les désirs, les douleurs, les colères. Elles ont chanté l’amour brûlé et la justice en fuite. Elles ont, à leur manière, réécrit l’histoire depuis les marges.

Longtemps, l’Aïta a été reléguée au folklore, quand ce n’est pas à l’oubli. Mais certaines mémoires refusent de s’effacer.

C’est là que naît le projet L’Aïta mon amour : une tentative sensible et musicale de faire résonner cette voix ancienne dans le présent. Ce projet en tournée, porté dans le cadre de la programmation culturelle de l’Institut français du Maroc, a trouvé à Fès un terreau fertile : une ville de mémoire, d’art et de transmissions.

Et surtout, une scène complice : celle du Centre Kan Ya Makan Rdda, partenaire fidèle de l’Institut français de Fès, qui ouvre régulièrement ses portes aux formes artistiques innovantes.

C’est donc dans cette alliance — entre institutions, lieux vivants et artistes en mouvement — qu’a éclaté, le 21 juin, journée de la Fête de la Musique dernier, l’un des moments les plus vibrants de cette tournée.

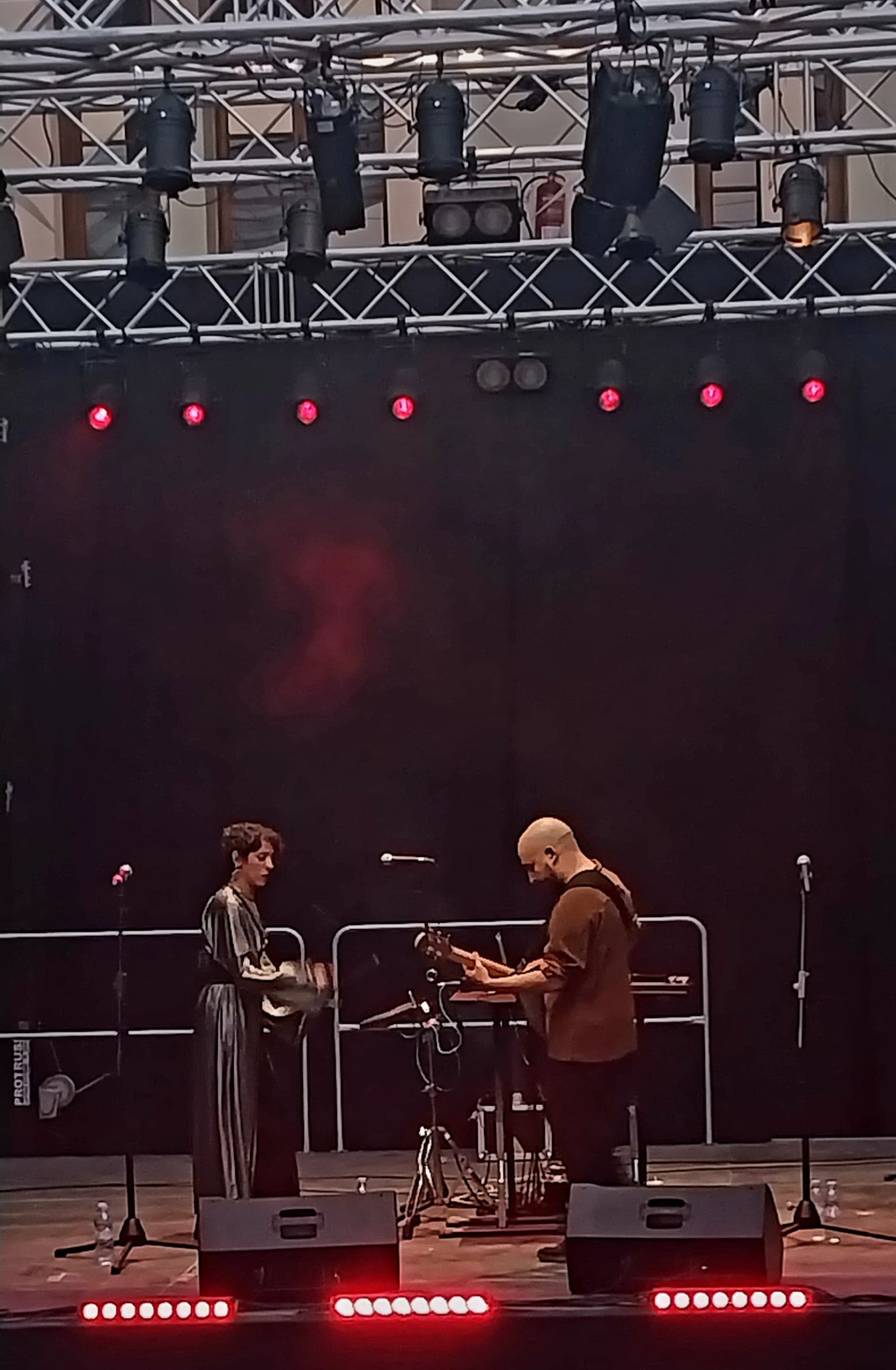

À Fès, sur la scène du Centre Kan Ya Makan, le public s’est levé, transporté.

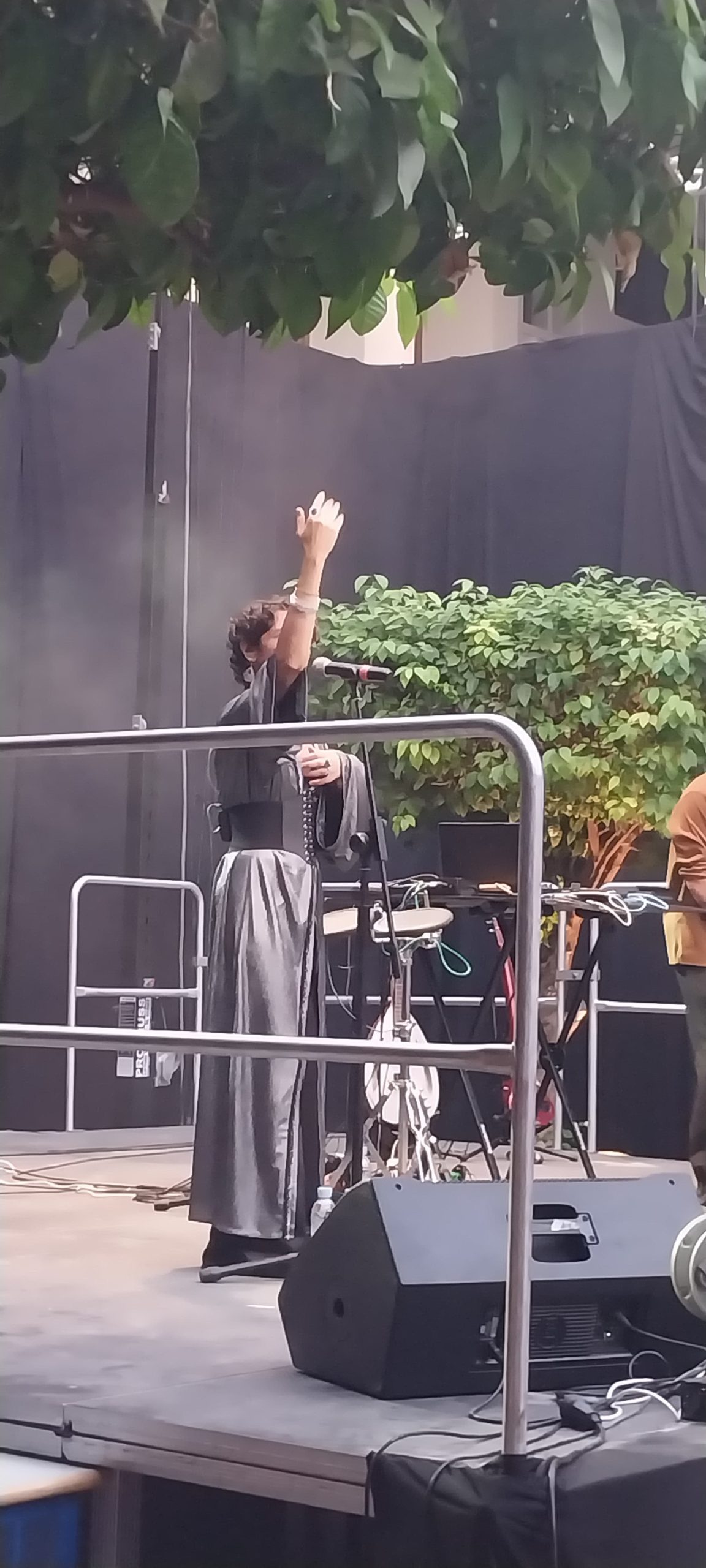

La chanteuse Widad Mjama, présence magnétique, a habité l’espace avec sa voix rauque, tendue, et lumineuse.

Avec la complicité du khali Epi, multi-instrumentiste, Widad à construit un pont entre deux rives : celle de l’Aïta pure, organique, et celle des musiques contemporaines — beat, rap, textures électroniques.

Ce n’était pas une simple fusion. C’était un dialogue.

Un écho. Un corps à corps entre l’héritage et le devenir. Une manière de faire dire autrement ce qui n’a jamais cessé d’être crié.

À travers cette proposition artistique, l’Institut français du Maroc, montre son engagement pour des projets à la croisée des mondes. Des projets qui refusent de choisir entre tradition et innovation. Qui offrent des scènes à la mémoire autant qu’à l’expérimentation.

Les cheikhates, dans ce projet, ne sont pas des reliques. Elles sont des sources. Et “L’Aïta mon amour” ne cherche ni à les imiter, ni à les sacraliser. Il prolonge leur geste dans une autre langue. Dans un autre souffle.

L’Aïta, ainsi revisitée, ne perd rien de sa force. Au contraire, elle gagne un autre espace : celui des jeunes générations, celui des scènes ouvertes, celui des corps urbains. Et derrière le chant, il y a cette même urgence : dire. Encore. Maintenant.

Dans un monde de plus en plus lisse, où les musiques se formatent et les mémoires se dissipent, ce projet fait figure de résistance douce. Il dit que les traditions ne meurent pas. Elles changent de peau. Elles réapprennent à vivre autrement.

Et peut-être que dans ce cri réinventé, dans cette voix ancienne qui résonne dans les machines du présent, c’est tout un peuple qui se redécouvre — dans l’amour de ses racines, dans la beauté de sa réinvention.

*Acteur culturel