يجسد مفارقة مثيرة ذلك الطريق الضوئي الذي قاد الفتى البيضاوي، خريج الأدب العربي ليصبح دينامو التنشيط الثقافي في أروقة المعهد الفرنسي والحركة الفنية والثقافية بفاس عموما.

يعرفه كل من يصعد الى منصة العرض، تقدر عطاءه نخبة الفعل الثقافي والفني، خبرته فضاءات التعبير الابداعي بالمدينة، بينما يلوذ ابراهيم الزرقاني بمكتبه أو بزواياه الحميمة أو بيته تفكيرا في الموعد القادم، أو نقدا وتمحيصا للنشاط الفارط استخلاصا لدروس النجاح والفشل في هندسة وبرمجة اللحظة الثقافية التي باتت منذ ربع قرن مهنته…وشغفه.

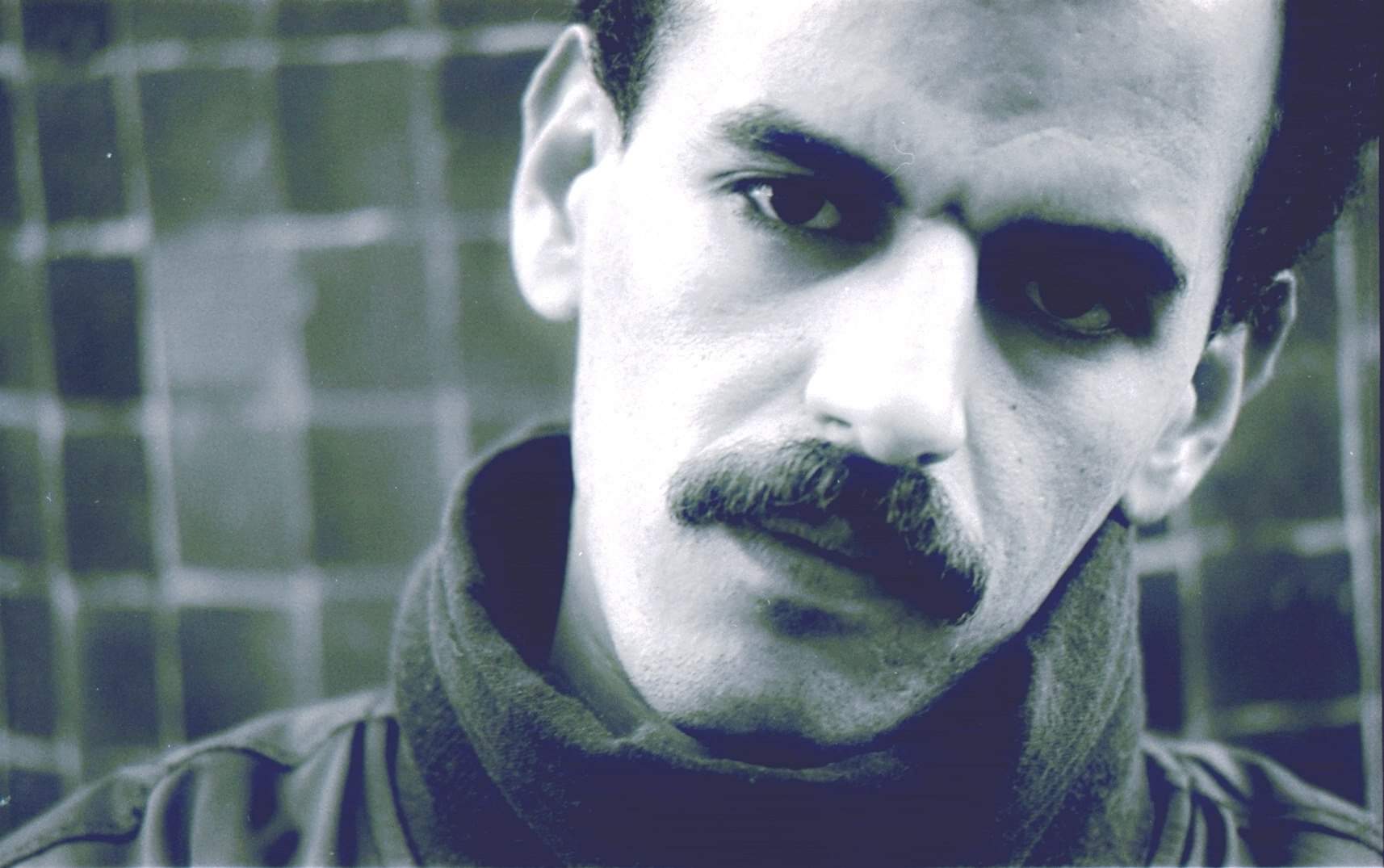

قبعة أوربية تناسب برد فاس، شارب وخطه شيب خجول، يستقبل ابراهيم العالم والناس بابتسامة قلما تفارقه، بصوت ذي رنة إذاعية يقطع الكلمات ببطء يعكس شخصية هادئة تبدو ضرورية لمواجهة الضغوط والاكراهات التي تلازم مهام الوساطة الثقافية. ما أصعب أن تكون المهنة توفير أجواء نجاح لقاء يحضره أناس لا تعرفهم في زمن ومكان معلومين. أيام إعداد حافلة بالمتوقع واللامتوقع.

ابراهيم زرقاني، ابن شرعي للعمل الجمعوي، من خلال أنشطة نادي العمل السينمائي في الدار البيضاء، وللتنشيط الثقافي الجامعي الذي كانت كلية بن مسيك رائدة في شق مجاريه، سواء من خلال مهرجان المسرح الجامعي أو مهرجان فن الفيديو. هو من ثمار فكرة ادماج الطالب ليس كمستهلك للنشاط المعروض، بل كفاعل تنظيمي فيه. كانت لحظة قوية ترددت في كيانه وهو يقدم، طالبا، مخرج الروائع المصرية، صلاح أبو سيف، والسيناريست صبري موسى. تعلم الكثير من برنامج تقديم الأفلام ومناقشتها بحضور يناهز 600 طالب. أمام أسماء مثل الراحل محمد الركاب والمخرج مصطفى الدرقاوي، تشرب هواء حياة جامعية في حضن الابداع الوطني والعالمي.

مسكونا بعشق سينمائي ومسرحي، سيتقدم خريج الأدب العربي ببحث عن الفضاء في روايات السوري الراحل حنا مينا، لخوض تجربة الإجازة المهنية في التنشيط الثقافي التي أقرتها الكلية حديثا. انفتحت له آفاق ومعارف جديدة في عالم الصناعة الثقافية التي كانت آنذاك في التسعينيات مفهوما طارئا، خصوصا مع ما تخلل العامين من دورات تدريبية داخل وخارج المغرب، خولته إحداها الاحتكاك بعالم البرامج التلفزيونية في طاقم المخرج عبد الحي العراقي. في باريس، أمضى شهورا في مركز الاعلام حول أوروبا، مساهما في إعداد دليل حول المراكز الثقافية الأوروبية بالعاصمة الفرنسية.

أقبل على هذه الشعبة بعد أن سجل، خلال احتكاكه بتنظيم التظاهرات الثقافية، خصاصا فادحا في الموارد البشرية المؤهلة والمختصة في قطاع أصبح صناعة بمعنى الكلمة. خرج الى سوق العمل معتدا بتكوين جاب السياسات الثقافية وتسويق المنتجات الثقافية وتاريخ الآداب والفنون وصولا الى التدبير المالي للمشاريع.

يحل ابراهيم بالمعهد الفرنسي لمراكش متعاونا في تنشيط ليالي رمضان. كأنها إشارة تدله على المسار الذي اختطه بتواطئ بين الارادة والقدر. سيلتحق في ماي 1996 بالمعهد الفرنسي بفاس الذي عرض عليه عملا أصبح هواءه وهويته كمقيم أزلي في البرازخ التي تجسرها خيوط النور بين مختلف الثقافات واللغات والتعبيرات الفنية.

يستعيد ابراهيم محطات فارقة في مسيرته الطويلة داخل المعهد، بذاكرة مشدودة الى لحظة تأسيسية ونوعية في المشهد الثقافي والفني بالمدينة، بتنظيم معرض تنصيبات للفنان منير الفاطمي حول العالم الشعري لأدونيس.

تعرفه دار البطحاء، الفضاء التاريخي المفتوح في قلب المدينة العتيقة، إذ حقق فيها جانبا من رؤيته للثقافة والفن من باب الأثر المستدام. رافع من أجل تحويلها الى حاضنة إقامات فنية تستضيف فنانين من مختلف الآفاق، بما يتجاوز لحظة فنية عابرة، لتصبح فضاء احتكاك وتقاسم يرحل بعده الزائر ويهب قبسات من أسرار إبداعه وتجربته لأبناء المدينة، مسرحا ورقصا وتشكيلا وغناء. في فناء الدار، وفي ظلال الشجرة الفارعة وعلى وقع خرير ماء النافورة المدللة بفسيفساء باهرة، تفتقت مشاريع خلاقة وضعت إيقاعات كناوة في قلب كوريغرافيا فرنسية، وسافرت عبر الحدود. من هنا، مر المنظر المسرحي العالمي بيتر بروك، بعد أن نثر قبسات من عبقريته على شباب يستشرف طريقا للدفع بالعرض الى آفاق جديدة.

ما الذي يصنع نجاح مشروع ثقافي وفني، ويضرب له جذورا في محيطه الاجتماعي؟ مهرجانا، معرضا، ندوة، أمسيات مسرحية أو موسيقية….يظل الجواب المتداول رهين شكوى الامكانيات المالية، بينما يصر ابراهيم الزرقاني، الذي تمرس على معضلة صناعة الحلم في مناخ قد لا يكون سخيا دائما، على أن المشروع الثقافي نفسه يحمل مقومات نجاحه أو مؤشرات فشله، في الرؤية، في خطوات الاعداد، في تصور زرعه داخل البيئة السوسيوثقافية. ليس المال ما يصنع مشروعا، بل المشروع الجيد يستقطب المال. يطيب له أن يقدم مثالا ناجحا مهرجان أفلام التحريك بمكناس، بأصالة فكرته وذكاء اختياراته وقوة برمجته. خطيئة مميتة ذلك الاعتقاد بأن ملفا ورقيا كاف لإقناع الهيئات برعاية تظاهرة مهما كانت العناوين والشعارات براقة.

جميل أن يستلهم المشروع الثقافي الفني خصوصيات المكان. فمن غير فاس أكثر أهلية لاحتضان مهرجان للموسيقى الروحية يتقمص ذاكرة الأمكنة التاريخية وينفخ نفسا يربط الحاضر بالماضي في فضاءات مثخنة بالتجربة الحضارية الموصولة منذ 12 قرنا. لكن ابراهيم الزرقاني يدعو الى الذهاب أبعد والتفكير من خارج الصندوق، إذ ليس من شأن المنشط الثقافي تنميط المكان في شرنقة محدودة أو هوية مغلقة. فاس أيضا مدينة حديثة ويحيا فيها شباب ينتمون الى زمن الرقمنة والتعبيرات الجديدة وفنون ما بعد الحداثة. من شأن دار البطحاء أن تعيش زمنا ممتدا فتتردد فيها أصوات الراهن والمستقبل، على صورة فرقة للرقص المعاصر تحاور الجدران القديمة بلغة الجسد، وذلك ما يعمل عليه ابراهيم وشركاؤه في المهمة.

يلتقط ابراهيم صورا فوتوغرافية، يكتب مقالات بالفرنسية، وينسج قصصا قصيرة بفصحى رشيقة وشاعرية، لكن مناشدات صديقه القاص سعيد منتسب بالنشر لم تكلل حتى الآن. هذا الرجل الذي ينصب خياما تجمع الفنانين والمبدعين والمثقفين بجماهيرهم، يغلب طبعه الحياء، ويريحه الظل. حتى حين يلبي دعوات المشاركة كعضو لجن تحكيمية أو مؤطر ورشات سينمائية، يفعل ذك بشعور الواجب وقناعة الحاجة الى التفاعل مع المشهد الذي يشتغل به وفيه.

الاعتراف…ابراهيم غير معني به. يقولها بلهجة قاطعة ويزيد أنه المدين بالاعتراف لهذه الحرفة التي فتحت له آفاق قصية، وورطته في علاقات خصبة مع مبدعين من مختلف المشارب. تلك الفرحة التي يرمقها في عيون جمهور يغادر قاعة العرض منتشيا عوض لا يقدر. تلك الشعلة مصدر طاقته، إذ تظل موقدة يتجدد نورها في كل لقاء نبيل بين مبدع وجمهور يخشى عليه الانقراض في زمن الاستهلاك الفردي والالكتروني للمنتوج الثقافي والفني. ومع ذلك، فلا يعترض أحد من صناع الثقافة والفن في فاس وأبعد على وسم ابراهيم زرقاني جنديا مجهولا في خدمة مغرب الثقافة.