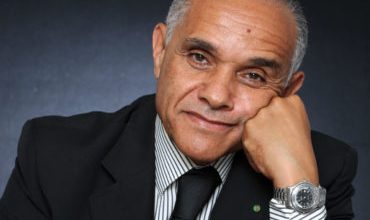

Par: Aziz Daouda

J’ai eu le privilège samedi d’assister à la 6ème journée des maladies rares. Docteur Khadija Moussayer, présidente de l’Alliance Maladies Rares du Maroc, m’a fait l’honneur, et je l’en remercie, de me faire assoir à la table de grands professeurs de médecine qui allaient débattre de problématiques médicales pointues, requérant expertise et maîtrise de sujets divers et requérant aussi un humanisme profond et un amour certain du pays et de sa population.

Je n’ai pu malheureusement assister qu’à la moitié des travaux et j’en suis navré.

Les maladies dites rares ne sont pas en fait si rares que cela. Si elles le sont peut-être par le nombre, elles sont si fréquentes qu’elles s’imposent au quotidien en milieu médical. Elles sont rares parce que souvent invisibilisées dans un milieu social qui ne les comprend pas encore ou pas assez. Elles sont d’un impact lourd sur la vie affective, sociologique et économique des familles et énormément sur la vie des personnes touchées. Elles ne sont pas encore traitées convenablement dans le cursus universitaire et peu maîtrisées par les généralistes, voire par bon nombre de pédiatres. L’accès à la médicalisation de plus en plus facilité, les révèle au grand jour et les fait découvrir dans leur complexité et leur diversité, tant au milieu médical lui-même qu’aux familles et à la société.

Leur impact psychologique est énorme sur les familles, les déboussolant, les déchiquetant, les appauvrissant. Par leur aspect génétique, elles installent les familles et personnes concernés dans le doute, les plongent dans l’anxiété, le dégoût et la haine de soi. Les raisonnements émotionnels négatifs et le sentiment de responsabilité ne sont jamais très loin. C’est là souvent le moteur de préjugés sociaux lourds. Les traditions, le manque d’instruction font le reste. Elles peuvent aller jusqu’à briser une famille et font souvent de la femme la responsable. J’ai rencontré moi-même une jeune femme répudiée, rejetée simplement parce qu’elle a donné naissance à un enfant Marfan. Son mari et sa famille l’on rendu responsable de la naissance problématique et l’on mise à la rue. Elle élève seule son enfant aujourd’hui et se bat pour le nourrir, le soigner, l’éduquer, faire comprendre et admettre sa différence à l’école.

Les maladies rares sont davantage problématiques, quand on sait qu’un médecin ne les rencontre pas tous les jours dans sa consultation et peut aller jusqu’à en ignorer l’existence. Leurs diagnostics sont si complexes des fois qu’elles nécessitent l’intervention de multiples spécialités hautement qualifiés pour en définir l’existence et les protocoles à suivre. Plus que dans n’importe quelle autre situation, la personne diagnostiquée doit être suivie par plus d’un spécialiste en même temps. Est-ce toujours le cas ?

Il faut ici rendre un hommage tout particulier aux professeurs Asmaa Quessar et Amine Benmoussa ayant traité la question du point de vue hématologique, expliquant la complexité des manifestations de certaines de ces maladies et l’impact de certains traitements. Le Pr FZ El Fatoiki s’est particulièrement penchée sur les manifestations cutanées qui dans les faits cachent bien des choses en dedans et donc sont capitales dans les diagnostics.

Une mention spéciale au professeur Imane Chahid pour son intervention sur les Neurofibromatoses de type 1, au-delà des taches café au lait. Elle recommanda la constitution de pôles de travail avec toutes les spécialités concernées afin de limiter l’errance médicale des malades, gagner en temps, en efficacité et en économie. On doit expliquer aux mamans que les taches café au lait sur la peau d’un bébé, ne sont pas des «touhimates». Cette ignorance peut retarder la prise en charge d’un enfant atteint avec les conséquences que cela peut induire.

Effectivement.

L’une des problématiques à laquelle font face les familles est l’errance médicale. Le malade peut passer longtemps à consulter et traiter des symptômes: ophtalmologiques, gastriques, dermatologiques etc, avant que ne soit diagnostiqué une maladie rare. L’errance est extrêmement lourde de conséquence.

Le témoignage dans ce sens d’un papa ayant perdu deux enfants était particulièrement poignant. Un moment de grande émotion. La dignité et le courage dont il a fait montre en font un personnage admirable.

J’ai été rassuré par la jeunesse et l’engagement de plus d’un intervenant. L’assistance par le nombre et la qualité et les questions posées par les professionnels et les parents, montrent qu’il y a un intérêt et de la compétence en construction. Les éclaircissements et l’engagement exprimé au nom des généticiens marocains du Pr Karim Ouldim laisse augurer des jours meilleurs et une approche probablement innovante dans le diagnostic rapide et précoce et partant dans la prise en charge. Il répondait un peu à l’appel du Pr Chahid pour le travail en pôle.

S’intéresser à la génétique nous ramène à la question des data et de la puissance de nos calculateurs. Dans les questions génétiques, l’IA va jouer un rôle capital et pour ne pas subir les biais des autres, le Maroc se doit de compiler et de traiter ses propres data et entraîner des machines capables de saisir les spécificités génétiques du marocain car il y en a et c’est normal. Tout retard dans ce domaine aura pour conséquence un manque de maîtrise, une dilapidation de compétences, du gaspillage et un défaut d’efficacité à répondre aux besoins réels des citoyens.

Une question fondamentale a plané sur la salle juste avant la pause déjeuner, pourquoi les travaux réalisés par les éminences marocaines, les résultats des recherches sur le territoire national et autres découvertes ne sont-elles pas considérées dans l’établissement des politiques publiques de santé. L’espace entre la recherche marocaine et les sphères de décision politique est simplement anormal. Un pays ne progresse que de l’intérieur par la recherche scientifique et le travail. Les politiques publiques se doivent de reposer sur les innovations et les recherches sur le terrain marocain. Le benchmarking est bien mais la recherche au niveau national c’est encore mieux. J’ai eu l’impression, étais-je le seul, que les politiques vont jusqu’à ignorer pour ne pas dire mépriser les compétences nationales, préférant faire confiance à des bureaux d’études étrangers souvent mal inspirés et ignorant les réalités et le particularisme marocain. C’est là l’une des raisons qui entravent et impactent notre système de santé et autres.

Il est tout de même malheureux de se poser ce genre de questions en 2025.

La journée a été une réussite incommensurable et mérite une grande médiatisation, car le but en était la sensibilisation. Lalla Khadija Moussayer et son équipe ont réussi le pari. On ne les remerciera jamais assez pour cela.

Merci aussi de m’avoir permis de retrouver le professeur Mohammed Itri, éminent pédiatre parti de Rabat enseigner au CHU Ibn Rochd mais n’ayant jamais oublié son quartier et ses voisins d’enfance…