تنفس الصعداء حين وجد نفسه في الشارع العام. مشى مسافة قصيرة بخطىً متزنة، وبمجرد أن عرَّج على أول زقاق أطلق ساقيه للريح ملتفتا بين الحين والآخر ليتأكد من أن لا أحد يتعقبه. كان يركض باتجاه الحي الذي يقطن فيه إلى أن شعر بعدم القدرة على الاستمرار في الركض. اطمأن أن لا أحد يهرول وراءه. أسند ظهره على جدع شجرة كي يأخذ نفسا، ويستريح.

كان، في تلك الآونة، ما يزال يلهث حين عبرت، كالوميض، ذهنه جملة نبيهة تقول: ” يموت من لا يستطيع الركض في الشَّوارع.” استشعر كما لو أن له رئة ثالثة. نهض، وواصل الركض إلى أن بلغ مشارف الحي. توقف لمدة وجيزة. أخذ نفسا عميقا، وأحس بغبطة تجتاحه من الداخل بعد أن تأكد من نجاحه في الهروب. استعاد بعضا من هدوء، و خاطب نفسه: “هل يظنون أنني فعلا أحمق، وأنني مثل أولئك المجانين في المارستان المعروف عند عامة الناس ب”سْبِطارْ الْحُمّاقْ؟” أسبوع واحد كان كافيا كي أضجر من ذلك المكان المليء بالصراخ، وأشكال غريبة من البكاء، والنحيب. سئمت من أصحاب البدلات البيضاء والعقاقير والغرفة الضيقة وصرير أسلاك الأسرة المتقادمة و الأكل الذي لا رائحة له ولا طعم. »

أيقظه من هذا الاستغراق الجواني منبه سيارة، وهو يهم بعبور الشارع المؤدي إلى مسكنه. لاح له البيت، كما لاحت له جارته طامو، وهي مشمرة عن ذراعيها، تنظف زجاج نوافذ شقتها دون أن تغفل عينها حركة المارة في الزقاق.

كان حذرا منها، وهو يقترب من منزله، بل انتظر إلى أن أنهت عملية التنظيف، وانسحبت إلى الداخل. أخذ كل احتياطه، لأنه يعرف أن هذه الجارة بمثابة راديو الحي، وهي المعروفة عند الجميع “بالْبَرْكاكة”، نتيجة فضولها الزائد عن حده، بحيث تحرص على أن تعرف كل ما يقع وراء الجدران، بل إنها لا تكتفي بذلك، إذ لا بد لها من إضافات ، لكي يكون فيما تنسجه من حكايات ملفقة تشويق وإثارة. تأكد أيضا من أن لا سيارة إسعاف، ولا أحد ينتظره من أولائك المفروض أن يبحثوا عنه.

صعد الدرج سريعا. فتح باب الشقة الصغيرة التي يقطن فيها في الطابق الأول. أتى من المطبخ بكرسي. وقف عليه كي يتمكن من الوصول إلى حقيبة لا يدري أحد كم مدة ظلت هناك فوق الدولاب. نفض الغبار الذي تكدس فوقها. باغته عطس حاد لعدة دقائق. أخذ مفتاح السيارة، ونزل في المصعد مباشرة إلى المرأب.

سمع صفارات الإنذار ، وتسربت إليه الشكوك، كما استشعر بعض الخوف. ” هل فطنوا إلى هروبي؟ ” هذا الإحساس أربكه، و جعله يستغني عن مراقبة مستوى الماء والزيت في المحرك. انطلق بالسيارة إلى وجهة يعرفها جيدا، ولما اجتاز آخر علامات المرور انتابه فرح عارم. شغَّل المذياع. ازدادت غبطته وهو يسمع لأغنية جميلة يحبها ” مسافر زاده الخيال. «

لما لاحت له حقول الشاوية أسكت المذياع، وشرع في الغناء بصوت خفيض، كما لو أَنَّ الامتداد، وما يتخلله من هضاب، أوحى له بأجمل أغاني الشاوية. تذكر الشيخ ولد قدور، وهو يعزف على آلته الوترية قصيدة “الْعَلْوَة” المعروفة. تذكر ابتسامته البريئة، وغبطته الطفولية، وهو ينشد ذاكرة المكان، ومن عبروا من الأولياء والفقراء إلى الله.

شرع في الغناء عاليا كما لو أنه يريد أن يشاركه كل ذلك الفضاء من حوله غبطته: ” العلوة فين مواليك”، ومنها غنى الشاليني كاملة، ولما تعب ظل يسمع هدير العجلات على الإسمنت.كانت السيارة تلتهم المسافات باتجاه ذاك المكان الأثير لديه، وهو محاذي للبلدة التي ينحدر منها في قلب الشاوية. تلك البلدة التي ترعرع فيها إلى أن غادر إلى الجامعة، ثم الوظيفة في مدينة الدار البيضاء.

بعد ساعة من الزمن كان في المكان المحدد. انحرف على اليمين ليغادر الطريق الوطنية، ويسلك طريقا إقليمية، ثم أخرى محلية في حالة يرثى لها. توغل إلى أن بلغ هضبة ترك أسفلها السيارة. أخذ الحقيبة، وصعد إلى أعلى تلك الهضبة العارية من كل شيء ما عدا شجرة يتيمة وارفة الظلال.

تنفس الصعداء. بدا له المكان كما هو منذ أن زاره ذات صيف بعيد. هضاب صغيرة يحيط بها تجويف يتسع لبحيرة. تذكر الحقيبة. لاحظ أنها بمجرد أن لامست أرض تلك الهضبة شرع الماء في التسرب منها. عجل بفتحها. كان الماء يتدفق منها رويدا كما لو أنها نبع فيّاض. انحدر الماء باتجاه الأسفل جدولا صغيرا، ثم شرع في التدفق بشكل غزير. تضخم الدفق ليصبح ما يشبه نهرا، خاصة بعد أن لم يبق من الحقيبة غير الإطار الذي اتسع ليصبح نبع ماء كما لو أنه شلال..

كانت غبطته لا تحد حين شاهد التغير السريع على المكان. الماء الدافق من الحقيبة السحرية غطى الجوف بكامله لتولد في وقت وجيز بحيرة وارفة الضفاف. الخضرة كست وجه الأرض، وعلى الشاطئ أشجار الكالبتوس والصفصاف. عبرت كذلك، من المدى البعيد، إلى هذا المكان الرطب أسراب الطير، وانحدرت من كل الجهات قطعان يتبعها رعاة بناياتهم الصادحة.

شرع في الغناء عاليا، وفي رقص جنوني، كما لو أنه في حضرة جذب صوفي. حين تعب أسند ظهره على الشجرة اليتيمة على الهضبة. انتابه إحساس بالعظمة، كما لو أنه إلَه صغير أحيا المكان بعد أن كان قفرا. ظل صامتا بعض الوقت. أغمض عينيه لفترة وجيزة، لكنها كانت كافية كي يستعيد شريط الهروب من المستشفى.

تسلل من غرفته، التي نسي إحكام إغلاقها المكلف بالحراسة، حين امتلأت الممرات بالجلبة والصراخ والفزع إثر صراخ رهيب من إحدى الغرف. هب الجميع إلى تلك الغرفة مهرولين: الطبيب والممرضون وبعض الزوار الفضوليين، أما هو فقد توجه رأسا إلى الباب الرئيس بخطى وئيدة من دون إثارة الانتباه، خصوصا وأنه يبدو وسيما، وفي صحة جيدة.

لم يخرجه من حالة الصمت هذه غير قهقهات انتابته، وهو يذكر نفسه أثناء الفرار كاتما أنفاسه، وهو يوهم الآخرين باتزانه، لكن بمجرد أن ابتعد بما يكفي عن عيون حارس باب المارستان أطلق ساقيه للريح كما لو أنه لص اكْتُشِف أمرُه..

كان المنظر بديعا أمامه، واستشعر هبَّة نسيم عليل على وجهه. أسَرَّ لنفسه: ” ليت هذه الهضبة مقامي بعيدا عن مدينة الإسمنت والجريمة، وما لا يحصى من دخان. »

كان مستغرقا في هذا الحلم الجميل حين سمع صوت محرك آت من أسفل الهضبة. وقف ليستطلع الأمر. رأى ثلاثة رجال بوزرات بيضاء ينزلون من سيارة الإسعاف، ومعهم امرأة متوسطة العمر. توجم غاضبا، ليس من الرجال، بل من أخته التي أرشدتهم إلى جنته.

تذكر حواء عندما أخرجت آدم من فردوس الأعالي. ظل في مكانه دون حراك، وفي انتظار وصولهم إليه، ظل يشاهد الخضرة والماء. استغل ما تبقى من الوقت في اقتناص آخر الرحيق من اللحظة.

أبدى مقاومة لم تُجْدِ أمام ثلاثة شبان أشداء كما لو أنهم فتوات. ألبسوه لباسا خاصا يمنع الأيدي من الحركة، أما الممرضون الثلاثة، بعد أن شلوا حركته استغلوا الفرصة لاستطلاع المكان، ومحاولة معرفة سر مجيء نزيلهم إليه. لاحظوا أن لا شيء يغري. مكان قفر، وواد جاف، وعراء خال من الشجر . وجدوا حقيبة بالية وفارغة لا تصلح لشيء، فتركوها.

أثناء العودة ظل يصرخ إلى أن تعب، فغفا. حاول أن يؤكد لهم إن كان كما يقولون أحمق، فكيف استطاع أن يقود سيارته مسافة تزيد على سبعين كيلوميترا عن الدار البيضاء. الرجال الثلاثة لم يكترثوا لصياحه. انصرفوا إلى الحديث عن مشاكلهم اليومية، أما المرأة، فقد كانت تمسح دموعها في صمت.

تذكرت، واستعادت التحول المفاجئ على أخيها بعد موت ابنته الوحيدة ذات العقدين في حادثة سير منذ عدة شهور، وما تلا ذلك من طلاق، لأنه، هو وزوجته، لم يستطيعا الاستمرار في العلاقة بعد الفاجعة التي حلت بهما. تذكرت كيف تحول من شخص مرح متفائل إلى شخص انطوائي وحزين

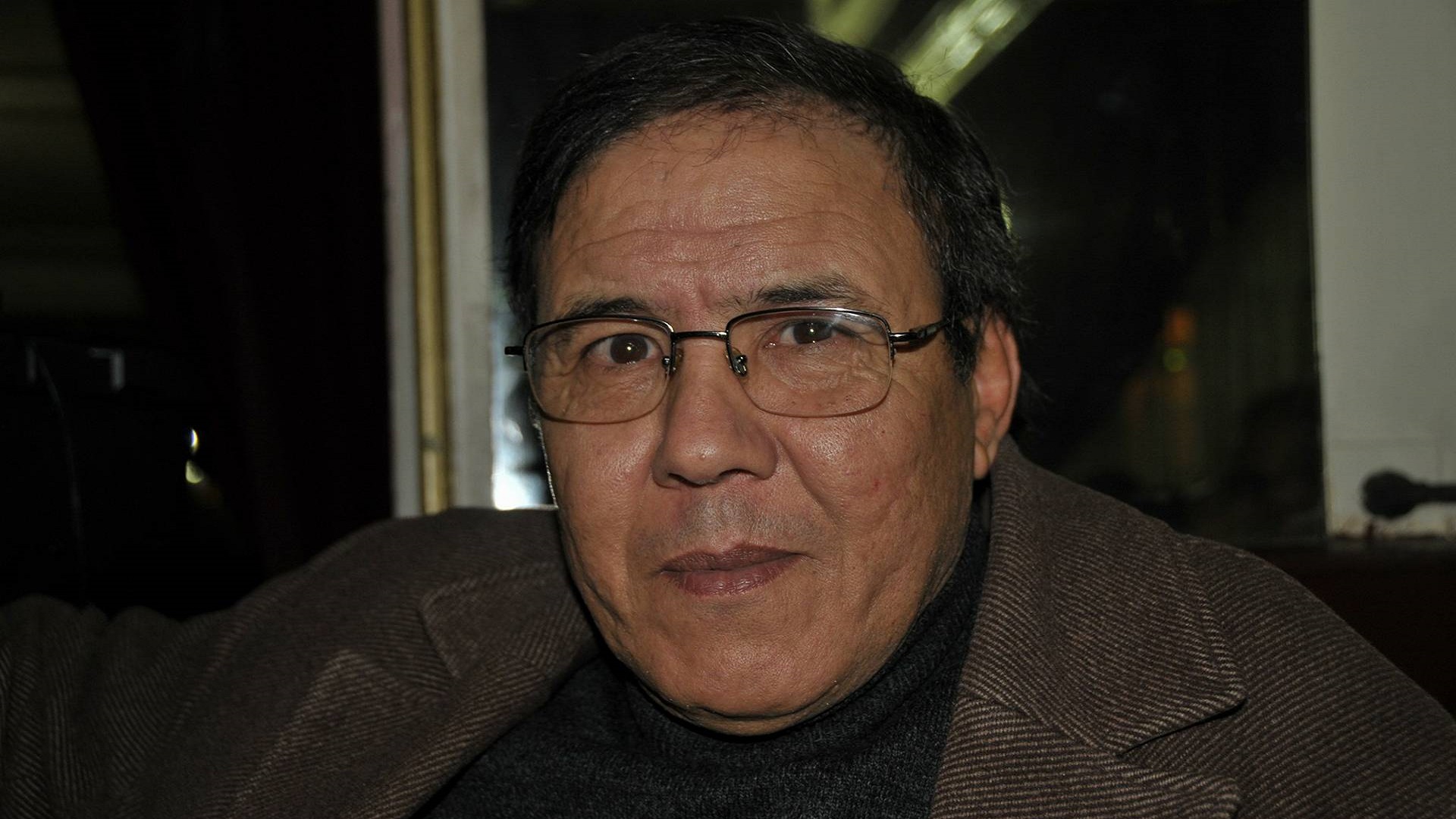

كان من فئة الموظفين الصغار. حاز على دبلوم في المحاسبة أهَّله لكي يشتغل في القسم المالي لشركة كبيرة. يتفانى في عمله، ولا يغادر المكتب إلا في حدود السابعة مساء، وقد يأخذ معه بعض الملفات المستعجلة ليسهر الليل في التدقيق في حسابات فواتير الدخل، وهي حسابات تعد بعشرات الملايين.

يسخر من حاله أحيانا، ويغتمُّ لأنه يَعُدُّ أموالا كثيرة جدا، وهو بالكاد، وبكل اجتهاد في حسن التصرف، لا ينتهي الشهر بدون سُلْفَةٍ من أحد الأصدقاء. قيد زواجه لم يكن الوضع صعبا، لأن الزوجة كانت موظفة، وتساهم في مصاريف العيش.

زفرت زفرة مريرة وهي تستعيد تلك المكالمة المشئومة :

-” آلو .. واشْ دار السِّي عِيّادْ هادي؟ “

– “نْعَم أسيدي.”

-“أَنا خَدّامْ مْعاهْ فْ الشَّركة. وْقَعْ ليه واحد المشكل، وجاتْ سيارة الإسعاف دَّاتو لْ السْبيطارْ.”

علمت فيما بعد أن أخاها تَمَّ نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية، بعد أن خرج من مكتبه في حالة هستيرية حادة، لقد حاول إشعال النار في كل الملفات التي تراكمت عليه. أبلغوها أن كلامه كان غامضا لم يفهموا منه شيئا، وأنه ظل يردد، وبدون توقف: بْغيتْ الباليزا دْيالي .. بغيتْ ضايَة دْ الما. دْيالي ”

انتبهت من هذا الشرود الذي طال، بعد مرور شاحنة في الاتجاه المعاكس اهتزت له أركان السيارة، فوجدت أخـاها مكسور الجناح يردد بصوت خفيض: “رَدّوني فينْ كَنْتْ.. فين باليزتي؟ فين الضاية دْيالي؟”