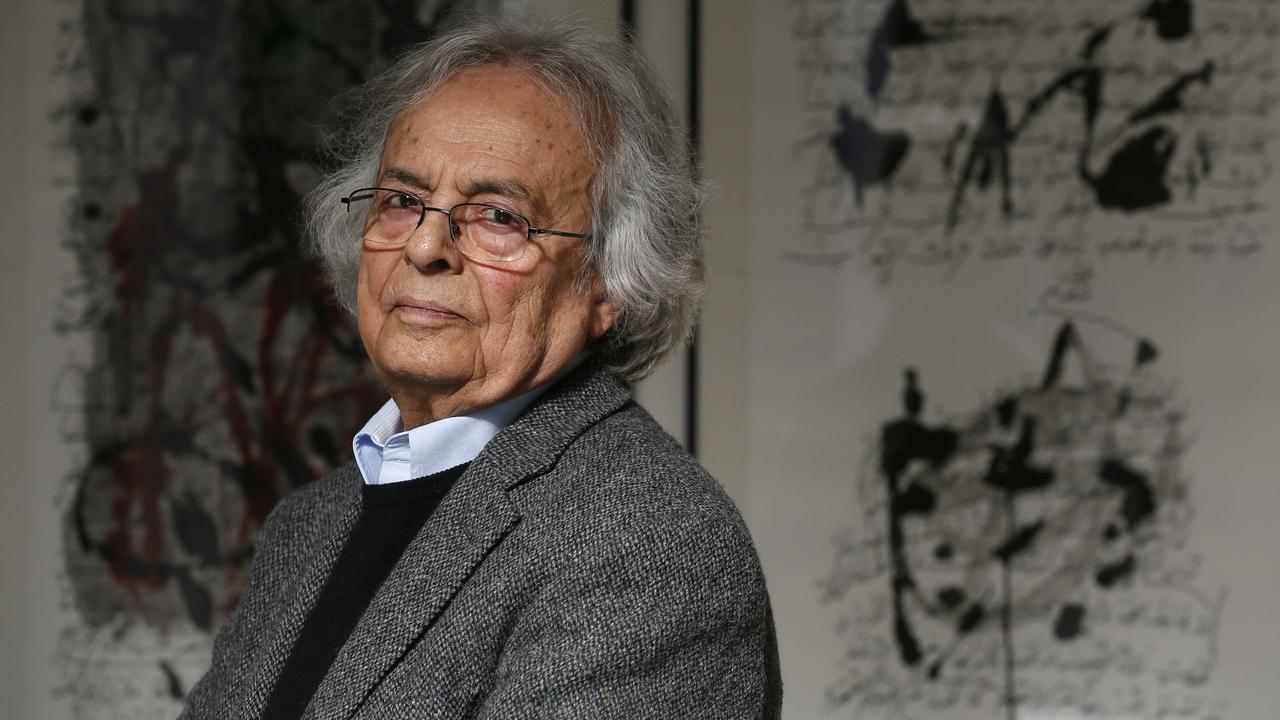

بقلم: ذ. محمد طواع

زوكالو اسم للساحة الرئيسية لمدينة ميكسيكو، حيث فتح الشاعر أدونيس نافذة الفندق الذي قطن فيه ليرى الشمس، وهي تضع أولى خطواتها على عتبة مكسيكو، الشمس في كل صباح وهي تخطو، تحب دروب مايا، أرض المتعدد و المختلف. ولكن هل لا تحب عين الشمس مدنا أخرى، دمشق، بيروت، الرباط…؟

زوكالو اسم لما انكتب على يد الشاعر أدونيس، ليأخذ حريته، ليتحرر، فكان التحرير بمعنى الإظهار. هذا الذي انكتب، لأي جنس في الكتابة يمكن حده؟ أكتابة شعرية أم نثر هو، أم نص أم نصوص، أم لغة وميض؟

فأقول: لكي لا أخوض في شؤون الغير، أتساءل: أي كمياء للكتابة تطل علينا من ثنايا لغة، عبقها شعر وفكر في آن…

مع هذه الكتابة التي يختزلها اسم زوكالو، سيكون الاستماع والسفر والصحبة.

يشي هذا الاسم بخصيصة أرض مكنت أدونيس من أن ينفلت، ولو للحظة، من تربة أرضه ليتنفس هواء الحياة ويطل من الخارج على تضاريس أرض لغته وثقافته وكأنه يكابد سؤال الاغتراب، السؤال الذي جعلني أتذكر ما ورد في إحدى روايات كونديرا عن عين السؤال. من أرض الواحدية القاتلة إلى أرض تتكلم التعدد، أو أنه يعيش تجربة زارادوشت، وهو يبحث عن منافذ لمأوى، حيث يسترد الإنسان إنسانيته، إنسانية المتعدد والمختلف.

يقول أدونيس: “أتنقل في قاعات المتحف الأنتروبولوجي في مكسيكو، كأنني أقرأ السماء والأرض في كتاب واحد. تخرج من الرسوم والتماثيل، من الأقنعة والجدران لغات تستفز لغتي وتطير بي نحو جهات أخرى من العالم.” ” أكثر بهاء أن ينسى الألف ماضيه، وأن يدرس من جديد صرف المستقبل ونحوه.”

الشعر العالم والتاريخ

“حيثما هناك لغة، هناك أشياء وعالم وتاريخ” هولدرلين.

فهم آخر للعالم والتاريخ مع القول الشعري، فهم يختلف عن الفهم الفيزيائي – الكيميائي للعالم، أو الفهم العلمي لأسئلة التاريخ.

مفاهيم الشيء والعالم والتاريخ هي من انشغالات الكائن المتكلم، الكائن الذي يأتي صوبه العالم في مختلف شظاياه والتباساته منبثقا في اللغة وباللغة، ليخترق إقامة الشعوب عبر مختلف العصور. لذلك نقول مع هولدرلين حيثما هناك كلام وقول واستعارات، هناك أشياء وعالم وتاريخ.

نبني هذا الفهم على اعتبار القول الشعري تسمية، بمعنى إظهار وتحرير بقاموس ملتبس. انه القاموس الذي يعتبره هولدرلين “صوتا للشعب“. لأن بهذا الصوت يقول شعب ما كلمته، ويتذكر انتماءه إلى عالم ثقافي-حضاري معين. هذا الصوت المتستر تأتي معه حكاية العالم التي تمنح التدلال والمعنى لكل “شيء”. هذا الصوت نداء لمبدء فعال لانهائي، تنفلق معه الألسن لكي يحصل التكلم. من هنا حاجة هذا الصوت التاريخي إلى لسان يقوله، بمعنى يحرره أو يترجمه أي يسميه. لذا نقول أن لسان الشاعر أو المفكر مشقوق كلسان الحية أو مفلوق، لسانه ليس كله لسانه. لسانه مهموس له الكلام. هو فقط يفسح المجال للنداء لكي يترجم ويحصل على حريته أو” يتحرر” . ألا نقول بالعادة أن الكتابة تحرير، من دون أن ننتبه إلى قوة الكلمة.

يقول هولدرلين:” أكيد مفيدة هي الأساطير، لأنها تذكار للمتعالي، لكن الحاجة ماسة إلى هذا الذي يؤول الأساطير المقدسة.” بشرط أن نسمع كلمة مقدس هنا بالمعنى القوي للتسمية، أي ذاك المبدأ الفعال المحايت لسيمياء العالم. وبالانفتاح عليه، يكون التكلم بالفعل، بحيث أنه مع كل كلمة يمكن أن يطل علينا عالم.

العالم أفق لا مرئي يخترق الفهم والمظاهر والظواهر ويلعب لعبته المحكومة بجدلية التستر والتجلي. من هنا يكون الإنسان حائرا أمام مختلف الموازين والدلالات والالتباسات فيا هو يجرب قدره مع زمان عصره.

في إطار هذا الأفق يحصل كل شيء على دلالته، لتنكشف أبعاد الوجود عبر الأزمنة. من هنا فهو المعين أو الينبوع لكل فنن أو قول أو موقف أو أسئلة أو اختيارات وقرارات وترتيب للقيم، بل الأخطاء حتى.

لقد انجذب أدونيس، وهو يجوب فضاء المتحف الأنتروبولوجي، إلى “ألأشياء” التي “تنظر” إلى كل زائر وتشده كالعيون، لتساءل في صمت مستفز عجيب، تعلن من خلاله عن سر معين، سر الافتتان والانهمام. انه لغز اللامرئي الذي ينكشف مطلا من ثنايا “الأشياء”، من دون أن يعلن عن نفسه كلية. فقط الافتتان سيد الموقف.

هذا الانكشاف المثير والمستفز للناظر والمخترق للجسد وجوارحه وحواسه، هو ما يجعل الإنسان ينفجر كلاما واستئنافا للكلام المؤسس لما سيكون ضوءا، يقود إلى أرض ميعاد، أو إلى المطلق الذي طال انتظاره، ذاك المجهول الذي يمكن أن ينتشلنا من الغربة، أو من ضيق سطوة البلاهة والماضي المحنط.

لغة هذه الأشياء- التحف ليست صماء، بل هي تشي وتومئ إلى المنحدر التاريخي والثقافي والحضاري الذي تقرر معه مصير شعب في زمن ما. أو قل انها هي ما به يعلن الشعب عن تاريخيته أو تجربته الاستعارية-الإنسانية. لذا نجد لكل شعب “أشياءه” يحفظها ويصونها في مؤسسات الدولة، ويدافع عنها على المستوى الدولي باعتبارها، هي هو.

نعرف أن لكل شعب “أثره” و”رموزه” و”وشمه” و”خطه” و”نغمه” و”ألوانه” و”لباسه” و”حلي زينته” و”معماره” …. يشهد بها ومن خلالها على أنه مر من هناك، وعلى انتمائه إلى الوجود كما يتذكر من خلالها هذا الانتماء في المطلق من الزمان. هذه ” الأشياء” بهذا الفهم، هي منحدر ما انقال شعرا وانكتب نصا مع أدونيس، أو قل هي المعين والمنهل.

لذلك يقول عن مايا:

ما يمكم أن ينقال بالرمز واللمح يضيق الإنشاء عن قوله. م–ا–ي–ا، أربعة حروف أكثر إشعاعا باللوريا من حيث المعنى، من إنشاءات مئات الصفحات. كما يوظف كلمات أو معجما في مجمله يشي بالرغبة في مجيء يوم آخر، عالم جديد، ارض ميعاد، فيما هو، وفي الآن نفسه، يعبر عن مرارة الراهن ورفضه: كيف لا نستطيع أن نسكر هذا العصر، إلا بأباريق الدم…. الشمس تحب دروب مايا حيث لا رقص على جثث الأحياء.

موقف من حاضر، ليس في هوائه سوى رائحة الدخان والاحتضار. حاضر كثير مظاهره، التي لا تحصى كثرة، تشير إلى الانحدار والهاوية التي رسم خريطتها حملة لغة الغيب المدمرة لكل ماهو شعري على هذه الأرض.

هذا الوضع الرهيب هو ما يستفز التأمل لاستنفار اللغة، لينضاف وتر آخر إلى قثارة المعنى ويحلق نحو جهات أخرى من أقاصي العالم، خارج “مجرات الطين الوحشي، حيث سيد الأرض يطرد من بيته وحقله.”

موقف من حاضر مدخنة التاريخ فيه، ما تفتأ تنفث دخانها في وجه الخالق،

” دخان حطبه أعناق وضعت حولها مناشير”.

الشعر موقف إذن من تربة أرض تتنفس الغيب.

الشعر موقف من تربة انفجرت باسمها كائنات لممارسة الإبادة. لكن المفارقة، هي أن هذه الكائنات تتكلم باسم الرب، وتريد أن يكون الناس أشباها ونظائر، وهي من يرسم التمثال والصنم.

يتساءل الشاعر:

” قولي أيتها الطبيعة: لا وحدانية في الطبيعة.

قولي أيتها الحياة: لا وحدانية في الحياة.

قل أيها الوجود: الواحد عدم، وفي البدء كانت الكثرة.”

التعدد أصل والدمج صناعة وإخراج. وإلا ما معنى أن نعيش وحدانية لا يحافظ فيها للفرد بمسافة له، لكي يتكلم ويكون اللسان لسانه…لكن السؤال هو: من أين استمد هؤلاء، حراس الواحدية القاتلة، تلك الصلاحية الرهيبة لعجن الألسن في اللسان الواحد، دونما أي اعتبار للزمان وتحولات التاريخ وماهية الإنسان…هكذا يتمثلون أن الإقامة المقدسة هي إقامة اللسان الواحد والحقيقة الواحدة أما السؤال لماذا وكيف فهو محرم…إنها نموذج إقامة القن المسخر. وإلا ما معنى أن تعيش العالم من دون إن تتخذه موضوعا للتأمل والسؤال…هل في ظل هكذا وضع، يبتعد الحيوان المسمى إنسانا عن الحيوان المسمى حيوانا بالفعل…..

الانسان بالفعل يعيش العالم لكن ما يفتأ يفكر فيه ويعمل على الترحال من أجل تجاوزه.الانسان بالفعل هو من يعاود النظر في ” الدروب المرسومة سلفا”، بحجة أن ” الوقت هو ما أنت فيه” والاقامة، ليست هي الاستقرار، وانما هي الترحال والسفر صوب ما هو انساني ذاك الذي يخترق وبشكل كوني جميع الانسان أيا كانت ثقافته ومعتقداته.