كتبه: عبد الدين حمروش

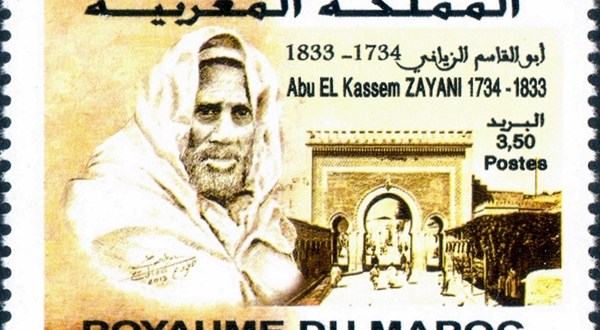

تتناول هذه المقالات سيرة المؤرخ المغربي أبي القاسم الزياني. وزيادة على كون “ابن زيان” عُرف بالتأليف التاريخي، فقد تقلّب في وظائف مخزنية عديدة، منها الكتابة، والوزارة، والسفارة، والولاية، والحجابة. عاصر الزياني (أبو القاسم) خمسة سلاطين علويين ابتداء بالمولى عبد الله بن إسماعيل، وانتهاء بالمولى عبد الرحمن بن هشام، إلى أن كُتب له أن يشرف على المائة سنة. في مختلف مسارات حياته السياسية والعلمية، صدر أبو القاسم عن مواقف أصيلة، أهّلته إلى أن يوصف بزوبعة عصره. في هذه المقالات، نستعيد سيرة رجل دولة من الطراز الرفيع، قلّما يعرفه المغاربة من غير المطلعين على التاريخ، ونستعيد معها القضايا السياسية والثقافية المستجدة آنئذ، في اشتباكها مع ما كان يدور في القصور والبلاطات، من مؤامرات وتصفيات حساب، بين الأمراء والوزراء والكُتّاب.

(الحلقة الثالثة عشرة)

تولّى الزياني مناصب عديدة، حين اعتلى المولى سليمان العرش. ولعل العلاقة القوية بالأخير، التي جعلت الكاتب المؤرخ يصف سلطانه بـ “صاحب عقل وعلم ودين”، أو يصفه بـ ” الجناب الأعظم والسلطان العادل الأفخم الذي هو في أنواع العلوم المقدم، وعند ملوك الإسلام مسموع الكلمة محترم، عالم الملوك وملك العلماء”، كان يعتريها بعض “الشوائب”، من قبيل رفض القيام على ولاية وجدة ” التي في حيّز الإهمال، وأزعجني إليها من غير إهمال، فاستعفيتُه فلم يقبل كلامي، واسترحمته فلم يرحم ذمامي، وخرجت لها في طالع نحس مكدر”.

لقد جعل النفور من تولّي وجدة مهمة صعبة على الزياني. وهو قاطع الطريق إليها، غير راغب فيها، تعرّض لهجوم مُباغث من قبائل العرب، ما أدى إلى هزيمة العساكر الذين كانوا برفقته. ما من شك في أن هذين العنصرين، أي النفور من الخدمة المخزنية، والتعرض للنّهب من قِبَل العرب، كانا سببين للتوجه إلى وهران هاربا، ومن ثَمّ إلى تلمسان. وخلال مقامه بالجزائر، التقى بالطلاب والفقهاء والأعيان. إلا أن ما سجّله عن هذه الفترة، مما كان يُوطِّن نفسه على ترك خدمة الملوك، لقاؤه بالسيد محمد كشك علي كرغلي. خلال هذا اللقاء، حكى الكرغلي مأساته، من جراء إلزامه بالخدمة التي وصفها بالمشؤومة لدى الباي، إلى أن قال: “وها أنا كما ترى على كِبَر سِنّي أطلب العتق من الرقبة وأقنع بالحرية، فما ظفرت بها”. وممّا نصح به هذا ضيفَه الزياني، ما جاء في رسالته هاته مُخاطبا: ” فإن أطال الله عمرك، وبلّغك قصدك ببلوغ حرمه والوقوف على تربة نبيّه ورسوله وحبيبه، فإياك أن تُحدِّث نفسك بالعود لهذه الخطة الخسيسة، والخدمة النحيسة، فإن الدين النصيحة”.

إن نهاية هروب الزياني، بعد رسالة المولى سليمان إليه بالعودة، سبق التعرض إليها في بداية هذا المقال البحثي. غير أن “صاحبنا”، وبعد أن أخذ العهد من سلطانه، بعدم تولّي المهام الرسمية، ما كان منه إلا أن يعود إلى الانتظام في سلك الخدمة المخزنية، إلى أن تمت مُعاقبته بالتخلّي النهائي. هكذا، وجدها الكاتب الوزير فرصة مواتية، بقصد التفرّغ للتأليف والكتابة في الأخير.

ما من شك في أن ما لاقاه أبو القاسم من نكبات، منذ هجوم العرب عليه في الطريق إلى وجدة، وهروبه إلى الجزائر ثم إلى المشرق، بعيدا عن أهله وخدمه وأمواله، كان سببا في توطين نفسه على رفض خدمة السلاطين رفضا باتّا. وللإشارة، فإن تاريخ الزياني، في “البستان” و”الترجمانة”، حافل بوصف النكبات التي كان ضحية لها. ومع ذلك، فإن العامل الأكبر وراء نفور الزياني من الاستمرار في أداء مهامه السلطانية – كما نعتقد – هو المأساة التي كان عرضة لها، على يد المولى اليزيد. خلال سنتين من عهد هذا السلطان، كان أبو القاسم على وشك انتهاء أجَله فتْكا، وبطريقة فيها شتْم، وضرب، وسجن. ذلك أنه، بعد وفاة سيدي محمد، مُباشرة، كُتِب له أن يتعرّض للانتقام إلى حد النكبة، بناء على ما ذكر: ” كنت ممن يلطخهم شزرا، ويرى الإيقاع بهم ليس بوزر، بل هو ثوابا وأجرا (…) فلم أشعر إلا وأنا في قبضته أسير، وفي الغلّ والضّيق الشديد العسير، وكل ما عندي من الدّور محوز، وممنوع مما لا يجوز وما يجوز، وهذه النكبة الثالثة”.

وبعد أن حصلت إعادتُه إلى الكتابة مُجددا، بعد تسريحه شهورا، سيعود اليزيد إليه بالضرب في حضرته، إلى أن غاب عن وعْيه. ولولا أن الكابوس، الذي أشهره السلطان في وجهه، انقبض وانتكس، لكان الزياني قد وقع قتيلا بالنار. ما حدث للوزير الكاتب على يد اليزيد، ما كان ليحصل له من قِبَل الوالد سيدي محمد، أو من قِبَل المولى سليمان فِي ما بعد. لذلك، حُقّ طرح السؤال التالي: لماذا ظل المولى اليزيد يحقد على الزياني، إلى حد أن أوشك على قتله، لولا انتكاس الكابوس في يده آنذك؟ هل ارتكب خطأ جسيما، مع معرفتنا بإقبال اليزيد على الانتقام منه، فور دعوته سلطانا على عرش المملكة مباشرة؟

الجواب عن السؤال الأخير، يكمن في العودة إلى أيام سيدي محمد بن عبد الله. وفي هذا السياق، يحسن الإحالة إلى ما استنتجه مُحقِّــق ” الترجمانة” من أن شخصية الزياني لا تُفهم على جِلِّيّتها بدون الرجوع إلى شخصية الملك الإمام المجتهد، سيدي محمد بن عبد الله. فقد توثقت عرى المحبة والرضا بين الشخصيتين، إلى درجة أن عبّر السلطان عن ذلك، بعد نجاح سفارة الزياني لدى السلطان العثماني، بالقول: ” هكذا أحب أصحابي”. وقد مرّت بنا قصة حلم الزياني، تلك التي سردها على السلطان الوالد، والتي أبدى فيها الوزير جرأة، تحت تأثير منسوب الثقة العالي، المتبادل بالإشارة إلى أهمية توجيه ” ولاية العهد” إلى المولى سليمان. فهل كان الأمر الأخير كافيا لحقد اليزيد على “الرجل”؟ بالرجوع إلى الزياني نفسه، وإلى بعض المؤرخين ممن عاصروه، أو جاؤوا بعده، سنطلع على صفحات من تاريخ مُعاكسة الزياني لليزيد، في سعي الأمير للاستيلاء على السلطان، حتى ووالده على قيد الحياة.

إن وفاء الزياني للسلطان الوالد كان يقف حائلا، دون استيلاء اليزيد على العرش بالانقلاب. الكنسوسي ذكر أن قبيلة جروان، أعظم قبائل البربر خيلا ورجالا، هي التي أفسدت الأمير على أبيه ” فأخذوا بزمامه، فصاروا يزينون له الانتزاء على الملك”. وفي موضع آخر من “الجيش العرمرم”، ولما أرسل السلطان الوالد ابنه لردّ العبيد، بعد رفضهم الانتقال إلى طنجة، أذعن لهم اليزيد إذعانا، إذ ” لمّا بلغهم وسمع كلامهم حركوا منه ما كان ساكنا فدعوه للبيعة له، فأجابهم لذلك وبايعوه وخطبوا به”. اختار السلطان محمد بن عبد الله ألا يكتب بولاية العهد لأي واحد من أبنائه. غير أن اليزيد، بشجاعته وجرأته، وإن لم يكن أكبر الأبناء الأمراء، استطاع أن يكون أكثر المنافسين على العرش، ما أدى به إلى انتزاع كُرسيّه في نهاية المطاف.

بالرجوع إلى علاقة اليزيد بالزياني، حيث الثاني ظلّ على معرفة بطموح الأول، كان من الطبيعي إلا أن تستمرّ مُتوتّرة. يمكن الاستشهاد، لطبيعة هذه العلاقة، بما قاله اليزيد نفسُه، بعد عدوله عن دخول ضريح المولى عليّ الشريف، حيث وُلِيَ الزياني سجلماسة آنئذ، مُلتفتا إلى عبد الله بن علي (قائد ركب الحجيج الفيلالي آنذاك)، ومن معه من الأشراف، مُخاطبا: ” إني كنت مُتوجّها لبلادكم، وأستحرم بضريح جدنا مولاي علي الشريف، وتتوجه جماعة من بني عمنا وذوي أسنانهم للشفاعة فينا عند والدنا، وحيث الوالي فلان – يعنيني- لا يستقيم لي معه عمل، ولا يخيط بيننا وبين والدنا بخيط أبيض”. وقد زاد الكنسوسي في رواية الزياني في “جيشه”: ” لا يدلّ السلطان إلا على السوء، ولا يسعى بيني وبين والدي إلا بالشر، ولا يأمره إلا بما لا يرضى، ولا يخيط بخيط أبيض”.

وفي السياق ذاته، كان الزياني هو من أشار على المولى سليمان، حين تحيّر في أمر استقبال عيال أخيه اليزيد العائدين مع ركب الحجيج، خائفا من سخط والده السلطان، قائلا له: ” هوّن عليك، فلا يصل عيالُه لهذه البلدة، وإن دخلها لحقني ما يلحقك، فأرحْ نفسك”. وبعد ذلك، كتب كتابا لشيخ الركب: ” كيف بك، وأين غاب عقلك حتى تأتي بعيال اليزيد معك، مع ما علمت من سخط السلطان عليه وعلى من يأويه أو يطعمه ويسقيه؟ (…) ! فادْفعْ عنك عيالَه وأصحابَه إلى ” طريق الرتب” يتوجهون به لأخته حبيبة”.

وفي “البستان”، سجّل الزيــاني بعض ما كـان يـدور في ذهن اليزيد: ” وكنت بالرباط، ولما رجعت لمراكش، لقيت اليزيد بالسانية، فسألني عن خبر العبيد، فقصصته عليه خبرهم، فسرّه ذلك، وجدّ في السّير، ففهمت قصده، وعرفت ما يصير إليه الأمر منه”. وفي لقائه بالسلطان، بدا الزياني وقد خاطب مخدومه بجرأة: ” كيف بك يا سيدي، وأين غاب عقلك حتى تُوجِّه اليزيد للعبيد؟ فإنه لا يسعى في صلاحهم، وما يسعى إلا في الفساد”.

هكذا، ظل الزياني ” يفسد على اليزيد عمله”، حسب عبارة الأستاذ الفلالي، بحكم اطلاعه على ما كان يجري، عبر الاتصال بالقبائل البربرية ” التي كان المولى اليزيد يريد استعمالها في القيام بثورته”. وبعد ذكر كل تلك المواقف، التي كانت للزياني مع اليزيد، نستطيع أن نقرأ حكاية الحلم التي بدأنا بها هذا المقال. ولو أن الكاتب الوزير قريب من السلطان، ما كان له أن يخوض في أمور الحكم (ولاية العهد هنا). وسواء أكان الحلم حقيقيا أم لا، إلا أن جرأة الزياني في سرده حكاية الحلم، مع علمه بامتناع سيدي محمد عن تولية أي من أولاده، كان بغاية توجيه دفّة الحكم لصالح المولى سليمان. ولذلك، فيوم تولّى اليزيد الحكم “بدأت صفحة جديدة، كان أول من كتب له فيها الشقاء أبو القاسم الزياني”.

فهل الإشارة بتوجيه الحكم إلى المولى سليمان، كان الدافع إليها الخوف من تبعات سوء العلاقة مع اليزيد، أو الحرص على اختيار أفضل الخلفاء من أولاد سيدي محمد؟ في البداية، يمكن تسجيل الصورة الإيجابية المرسومة لشخصية المولى سليمان، باعتباره ” صاحب عقل وعلم ودين”، كما جاء في حديث مؤرخ العلويين إلى باي وهران. وقد مرّ بنا ما وصف به الزياني السلطان سليمان في أكثر من موضع، حيث كان يبادله حبا بحب، سيرا على نهج ما ترسّخ بينه وبين والده السلطان.