كتبه: عبد الدين حمروش

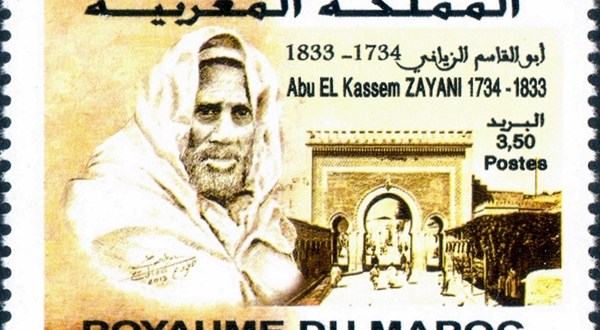

علاوة على اشتغاله لدى السلطان، تفرّغ أبو القاسم للتأليف. ولقد كان يزاوج بين أداء الخدمات السلطانية والتأليف في مجال الكتابة التاريخية. غير أنه، بعد عودته الثانية من مُجاورة ” الحرمين”، في إثر فراره من الخدمة السلطانية، ثم العودة إليها مُجددا بدافع من المولى سليمان، سيعفى في الأخير منها بشكل نهائي. وعندها، سيتفرغ للكتابة والتأليف (بين 1809 و1834)، أي إلى أن قُدِّرت له الوفاة بعد عمر ناهز المائة عام.

هرب الزياني إلى “الحرمين” مرتين، طلبا للأمن والطمأنينة والسكينة. وإذا حصلت الأولى رفقة والديْه، فإن الثانية قام بها خلال حكم المولى سليمان. والهروب الثاني، كما هو الحال بالسبة إلى الأول، كان ناتجا عن ” الضغط النفسي” المتراكم، من جراء الصعوبات والمشاق التي كانت تعترض أداء الخدمات المخزنية. فِي ما حصل للزياني، يذكّرنا بلسان الدين بن الخطيب، الذي استأنف خدمة سلطان بني الأحمر، الغني بالله، بعد عودة الملك الأخير من المغرب إلى عاصمة ملكه. في هذا السياق، يمكن الإلماح إلى ” ذي الوزارتين”، الذي رافق أبناء السلطان إلى غرناطة، حيث باتت سلطاته تتوسع، ونفوذ يتقوى إلى حد كبير، صار معه يتوجس من التعرض إلى البطش، بعد أن تزايدت السعايات والوشايات به لدى ابن الأحمر. لم يكن من ابن الخطيب إلا الزهد في كل شيء، مُعتبرا بالأبيات التالية:

قالوا لخدمته دعــــــــاكَ محمد // فأنفتَها وزهدتَ في التّنويـه

فأجبتهم: أنا – والمهيمن- كاره // في خدمة المولى محبٌّ فيه

ولعل وجه الشبه بين الزياني وابن الخطيب، الذي أردنا بلوغه بهذا الاستطراد، هو تفكير “الرَّجُلين” في مُجاورة الحرميْن، هربا من البلاطات السلطانية، وما كان يغشاها من مؤامرات وسعايات. ورد على لسان ابن الخطيب، بما نقلناه عن “شرح الحُلل في نظم الدُّول”، ما يلي: ” عاهدت الله تعالى على ذلك، وشرحت صدري للوفاء به، وجنحت إلى الاتصال لبيت الله الحرام نشيدة أملي، ومرمى نيتي وعملي”.

كنا أشرنا إلى أن الأصل في الزياني، هو الولع بالأخبار والتاريخ، سيرا على نهج جدّه. وقد عبّر عن هذا النهج، الذي سار فيه إلى آخر أيامه، بقوله في “الترجمانة”: ” وهذا سبب اعتنائي بالبحث عن كتب التاريخ والأنساب، لما وجدت فيه من تقييداته رحمه الله”. ولذلك، يمكن النظر إلى الخدمة السلطانية باعتبارها “حدثا طارئا” لديه، وبخاصة بعد فشل الإقامة مع والديْه في أرض الحرمين، وسِنُّه حينئذ لا يتعدى ثلاثا وعشرين، ومن ثم الاضطرار إلى العودة إلى المغرب في نهاية المطاف.

الشاب المُتعلم، الذي وجد مُعظم رفاقه، في رحلة التحصيل العلمي، قد رُتِّبوا في أسلاك الخدمة السلطانية، لم يجد بُدّا من الالتحاق ببلاط السلطان سيدي محمد بن عبد الله. التطلع إلى موقع داخل الدولة، الذي زكّاه الطموح إلى الجاه والغنى، وبخاصة بعد إهدار الوالديْن ما اكتسباه من ثروة، وبعد فرارهم من الظروف غير المستقرة في المشرق، خلال فترة الصراع بين أبناء المولى إسماعيل على الحكم، سيكون عاملا حاسما في تغيير توجُّه الزياني، أو على الأقل في تعديله، بحيث يكون مُوازنا بين الخدمة السلطانية والتأليف التاريخي.

وعلى الرغم من صرف مُعظم حياته في أكثر من مهمة سلطانية، فإن الكاتب خلّف أكثر من كتاب في التاريخ أيضا. ومن بين كُتبه جميعِها، يُعدُّ “البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف” و “الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا” الأكثر شهرة على الإطلاق. الأول، ألّفه الزياني بإيعاز من المولى سليمان، الذي كان يُجلُّه ويُقدِّره ويُكرمه، سيرا في كل ذلك على نهج والده السلطان سيدي محمد.

ومن عنوان الكتاب، في جزئه الثاني “دولة أولاد مولاي الشريف”، يظهر الموضوع بجلاء. وأهمية الكتاب من هذه الناحية مؤكدة، بحكم أنه ” تفرّد بتدوين بعض المواقف من تاريخ المرحلة التي عاشها (الزياني) في أواخر القرن الثاني عشر والنصف الأول من الثالث عشر الهجري”، حسب مُحقق “الترجمانة” في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب. وإضافة إلى “البستان الظريف”، في تناول أحداث العصر وسلاطينه من العلويين بخاصة، فإن “الترجمانة” انفردت بطابعها الرحلي- السيري، بالنظر إلى احتوائها على رحلات أبي القاسم، وما ضمّنه فيها من مشاهدات وتجارب ومواقف.

من جهة أخرى، ضمّت المؤلفات الأخرى عناوين كثيرة، في موضوعات متنوعة ومختلفة. وتتميز هذه المؤلفات بالطابع “الخلافي”، بتركيزها على الجانب النقدي في التعاطي مع أحداث العصر، ومواقف أهله. والمؤلفات، التي سنأتي على ذكرها، من شأنها أن تكشف عن طبيعة شخص المؤلِّف، ونوعيّة مواقفه. وباستثناء مُؤلفات تاريخية بعينها، مع أن “الرجل” كتب في مجالات عدة، راجعة إلى تعدد اهتماماته العلمية، فإن جملة من مؤلفاته الأخرى لم يكتب لها الطبع، أو على الأقل الانتشار. ومما يعنينا منها في الموضوع، والتي كان بالإمكان الإفادة منها، نكتفي بذكر الآتية عناوينُها كما يلي:

– ألفية السلوك في وفيات الملوك؛

– جوهرة الياقوت واللؤلؤ والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ المولى سليمان؛

– التّاج والإكليل في مآثر السلطان الجليل؛

– تحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء؛

– حديقة الحكام الجفاة ومن انضاف إليهم من البغاة؛

– قصة المهاجرين المعروفين بالبلديين في فاس.

ما من شك في أن مُؤرخا، هذا رصيده من المواضيع، سيكون من الواجب الانتباه إلى إنتاجاته المعرفية، بحكم ما يفترض أن تنطوي عليه من آراء ومواقف. ففي كتابه “تحفة النبهاء”، المذكور أعلاه، وجد المحقق عبد الكريم الفلالي أن أسلوب الزياني، وهو يتّجه إلى فضح خونة العصر، “تميز بقسوة قاسية وعنف عنيف”.

ومع ذلك، ففي “البستان الظريف”، وفي “الترجمانة” بخاصة، ما يوفي بالاقتراب من طبيعة ” المثقف” في شخص الزياني، وهو يشارك أحداث عصره بفكر نقدي حاد، لا يهادن فيه ولا ينقاد. ومن الطبيعي أن ترد إشارات إلى أن هناك مؤلفات أخرى لـ ” الرجل”، إما حُجبت عن قائمة مؤلفاته، أو زيدت عليها زيادة. فنتيجة للمواقف الجريئة، المرفوعة في وجه أعيان زمانه، من رجالات الدولة وأهل العلم والحظوة الاجتماعية، اندفع البعض إلى حجْب مؤلفات بالإهمال من جهة، ونسْب مؤلفات أخرى بالإضافة والتزيُّد، من جهة ثانية. وحسبُنا، بهذا الخصوص، ما قاله المُحقِّق: ” لكن طبعه، وما عرف به من صراحة في قول الحق، دفع بعض الذين كان لهم حساب مع بعضهم إلى أن يَكتُب، ثم ينسب ما كتب إلى الزياني”.

علاوة على كل المناصب التي تقلدها، إلا أن مؤلفات الزياني في التاريخ هي التي كان لها الأثر العظيم في تخليد اسمه، ضمن كبار المؤرخين في عصره، بل في جميع العصور. ومن جهة أخرى، فعلى الرغم من تغطيته الأحداث الحاصلة أواخر القرن الثاني عشر، والنصف الأول من القرن الثالث عشر، لا يشاركه في ذلك إلا الضُّعيِّف الرباطي كما يشار إلى ذلك، إلا أن المؤرخ تميز بسطوة تأثيره على مؤرخي عصره، أو من جاء في إثرهم، ومنهم بالترتيب الكنسوسي صاحب “الجيش العرمرم” والناصري صاحب ” الاستقصا”. وعن هذا التأثير، وما بلغه من درجة، ذهب الفيلالي إلى أن “الناصري يذكره، ويهمل ذكره مرات، أما أكنسوس فقد نقل الصفحات المتعددة من كتاب “الروضة السليمانية” من غير أن يذكرها ولو مرة واحدة. بل كتاب الجيش العرمرم جله مأخوذ من كتب أبي القاسم الزياني”.