كثيرا ما أجلس بجوار الشجرة العتيدة للتأمل في هذا الزمن، فتحضرني أشياء كثيرة افتقدناها وربما لن تشكل للأجيال القادمة أي شيء ذا قيمة. السرعة المهولة التي جرفت كل ما اعتبرناه جميلا، أين الرسائل التي كنا نكتبها بخط أيدينا ونتلمس حروفها كما لو كانت كائنات من لحم ودم. نرسلها عبر البريد ليتلقفنا الانتظار في حجرته الدافئة لأيام، بل لأسابيع أو لشهور ننتظر الرد على تلك الرسائل، نستطلع ساعي البريد والذي يصبح انسانا شاعريا نمده بشكرنا عبر تلك الجملة الشهيرة فوق الأظرف الصفراء “شكرا لساعي البريد”, تمر الأيام مثل نهر لا يمل الانحدار بتؤدة الى المجرى الأخير وهو البحر. وحينما نتوصل بالرسالة تلتهب أعضاؤنا ويقفز القلب من الصدر مثل طفل مشاكس وفضولي. نأخذ مكانا قصيا ونفتح الرسالة ونسافر بين الكلمات. نعيد القراءة مرات ومرات، نخبأ الرسائل في معاطفنا ونمضي في فرح كما لو كانت هناك جوقة من الموسيقيين تعزف لحن الفرح على وقع خطواتنا المفعمة بسعادة لا شبيه لها. ذلك هو مديح البطء الذي يمنحك اللحظة المسربلة بتذوق نسغ الأشياء والوقوف لهنيهة أمام مشهد الأشياء والكلام السري بينك وبين كل ما ينثال في داخلك من صور وكلمات.

أين هو الانتظار والذي كان أول باعث للإبداع. ألم يبدع الانسان بنحت تلك الرسومات على صخور الكهوف التي اوته بعدما اكتشف النار، وكان عليه أن ينتظر نضوج ما أعده للأكل ولملء هذا الانتظار بدأ رحلته الكبرى مع الفن، كي يجمل سهامه بنقوش ويرسم ما شاهدته العين، حتى أصبحت هاته الرسوم في الآونة الأخيرة شاهدة على مروره الحقيقي عبر سراديب هذا العالم وعلى الأثر الكبير الذي خلفه. هذا الانتظار والذي ينظر اليه كحالة مرعبة في عصرنا واحتفالنا الأحمق بالسرعة أشعل الحرائق في وجه الانسان وما عاد ليعيش الحياة في طمأنينة وأمان. الانتظار ليس خواء، بل إقامة رهيبة في قلب الغبطة الأولى حيت يتوقف الزمن ولو أنه يزحف دوما فوق أجسادنا، كي نتأمل وجودنا المنخطف بهذا الولوج المهول والعاصفي للإنسان.

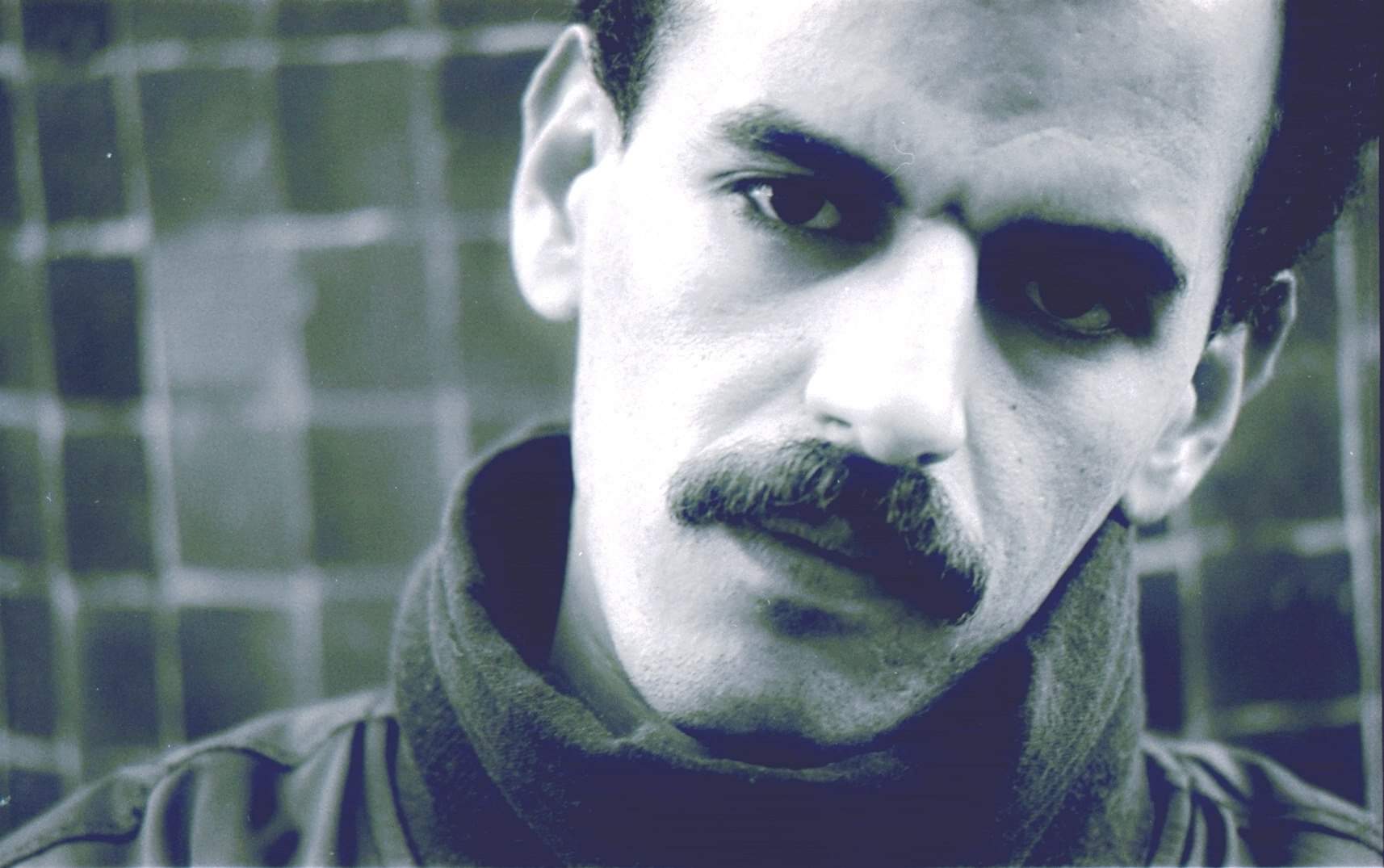

أشياء كثيرة يمكن أن نوردها الان كما لو كانت عبارة عن حنين الأولين لأشيائهم وتخليهم عن هاته الحياة. أين هي الصور التي كنا نلتقطها بكاميراتنا القديمة، صور ستظل راسخة في الذاكرة لأنها مثل خبز أمهاتنا الجليلات. نوع من القفز على حبال مقامرة غريبة. نعرف أن الحجرة المنيرة والتي ستتلقف صورنا داخل الكاميرا ستبقى لغزا محيرا قبل أن تخرج من رحمها. تمر الأيام ونحن نشحنها بصورنا اليومية كما لو كنا نرمي بالنرد في أفيائها ونحملها الى ما كان يسمى بالأستوديو حيث الانتظار ليوم كامل هو المسافة المتبقية لاكتشاف الحقيقة. نصبح نهبا للهواجس وتخترق سماءنا طيور الخوف والفرح في نفس الان.

أحاسيس افتقدناها ولم تعد الروح تنبض بكل هذا العنفوان الذي يمهر لقاءنا بالصور وقد تجلت احداها بألق جميل واحترقت صور أخرى كما لو أننا فقدنا عزيزا أو قريبا. نأخذ غنيمتنا من الصور التي نجت من لغز الانمحاء الغريب داخل الكاميرا. نشاهدها ونعيد التركيز في تفاصيلها وتفاصيلنا الشخصية. الان لم يعد للزمن حضور بل هو انخطاف مهول واشبه بالنسيان، أصبح الزمن حليفا للنسيان. لم يعد الزمن ذلك الشيخ الوقور والذي يطرق بابك كي تستضيفه وتكرم ضيافته بالتروي والتأمل. أصبحت الروح تعبة من أثر هذا الاندفاع والتسابق. الكل يريد أن يصل في سباق لا مسافة محددة فيه ولا قيم إنسانية نبيلة. كم كنت أمقت هاته الجملة “الزمن مثل السيف ان لم تقطعه قطعك”، ليست هناك مبارزة شريفة ولكن يجب أن نأخذ بعض التريث كي يكون الزمن رحيما بنا. أن نكون مثل الشجر في ثباته تمر الفصول وهاهي هنا وأبعد من هناك، لأن الريح ستحمل بذورها الى أبعد مكان، ونحن نحتاج لكي نقيم داخل ذواتنا لا خارجها لأننا نحمل جرحا قديما جعلنا نهبط من سماء أخرى يسمونها الجنة والجنة ماهي الا في الثبات.

الزمن لن يسابقنا بل لا ينتبه لنا. مصيرنا أن نتحرك، ان نمشي ولكن علينا أن نتريث أن نحتفل بالبطء كمصير استثنائي كي نرى الى الزهور وهي تتفتح وللفجر وهو يتنفس ولروحنا وهي تنزلق مثل حبيبات ماء عذب على سيقان نبات استيقظ لتوه من ليل طويل.