بعد انصرام ثلاثين سنة على انهيار المعسكر الشيوعي لم يتخلَّ المفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما عن فكرة تفوق الديموقراطية الليبيرالية، بالرغم من تعرضها للعديد من الانتقادات والطعون. ففي صيف 1989 نشرت المجلة الأمريكية “ذا ناشيونال إنترست” مقالا موسوما ب“هل هي نهاية التاريخ؟” للباحث الأمريكي فرانسيس فوكوياما، وهو عضو في مجموعة تفكير متخصصة في قضايا الدفاع. ويتساءل المفكر في هذا المقال الاستفهامي هل من الممكن أن تشكل الديموقراطية الليبيرالية المقرونة باقتصاد السوق، بعد انهيار الشيوعية، النموذج الأخير للتنظيم الاجتماعي؟ وبعد مرور ثلاث سنوات قام فوكوياما بتفصيل نظريته في كتاب يحمل العنوان التالي: “نهاية التاريخ والإنسان الأخير“. وخلافا للمقال الذي صيغ في شكل جملة استفهامية، فعنوان الكتاب جملة خبرية.

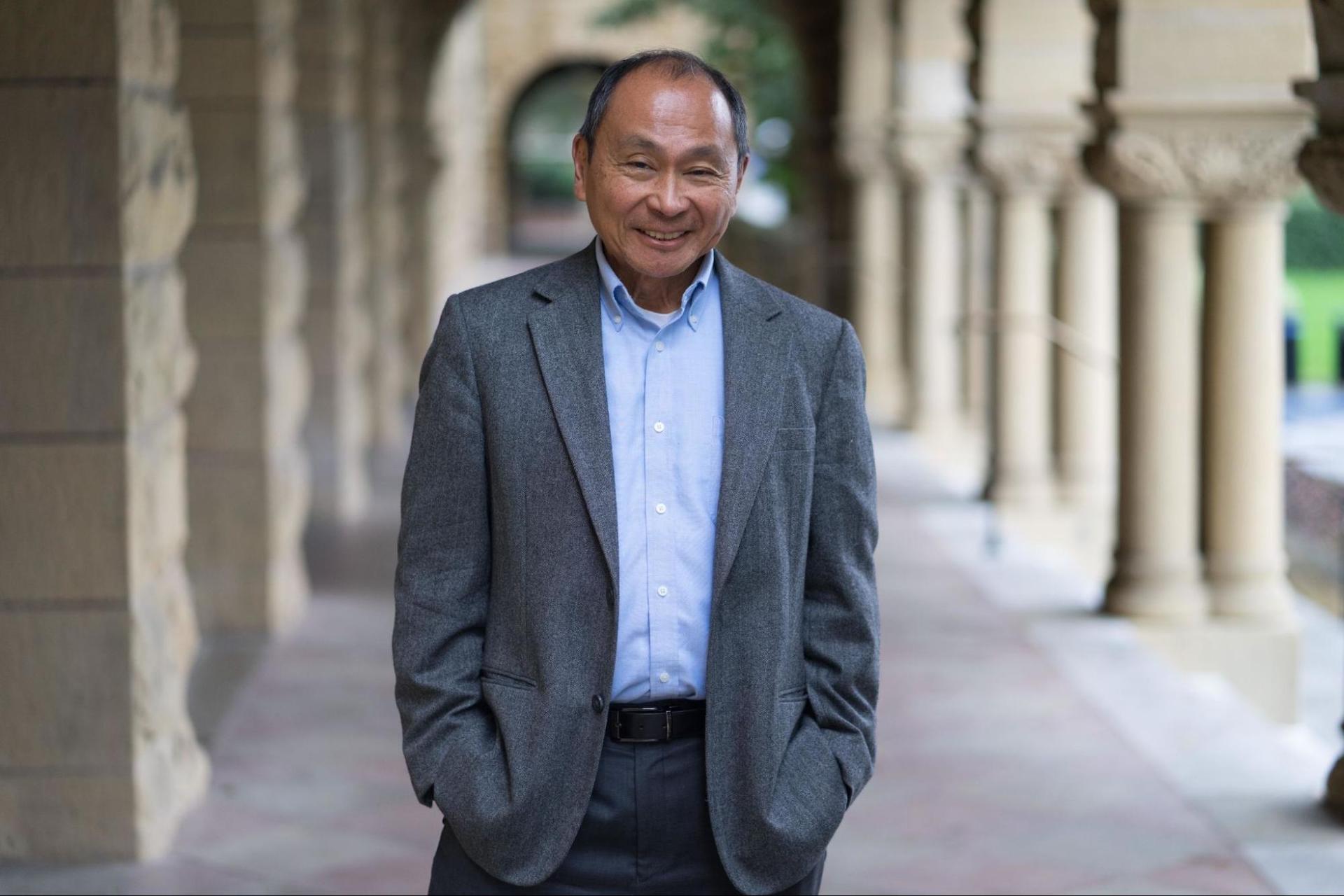

وبعد ثلاثة عقود فإن مفهوم “نهاية التاريخ” مازال يشكل موضوعا للنقد والنقاش بين المتخصصين في المجال الجيوسياسي. وبالرغم من أن فوكوياما، الذي يشتغل حاليا كباحث في جامعة ستانفورد، قام بتمحيص نظريته واستكمالها فإنه لم يفتأ يدافع على مبدأ التفوق الحتمي للديموقراطية الليبيرالية، حيث شدد على ذلك خلال السنتين الأخيرتين في كتابه الموسوم ب “ما بعد نهاية التاريخ، حوارات مع فرانسيس فوكوياما” (2021)، وهو عبارة عن حوارات مع الصحفية والباحثة النرويجية ماتيلد فاستين؛ وتلاه بعد ذلك كتاب “الليبيرالية وسخطها” (2022) والذي يتناول من جديد مسألة الليبيرالية السياسية التي يؤسسها اليمين على إثنية قومية شرسة واليسار على تنافس هوياتي مستهجن.

منذ 11 من شهر شتنبر ووصولا إلى الحرب في أوكرانيا ترتفع مع كل حدث عالمي أصوات العديد من المحللين لتعلن بأننا نشهد “نهاية نهاية التاريخ“، أما أنت فقد أكدت على صفحات مجلة “أطلنتيك” بأننا لازلنا في مرحلة “نهاية التاريخ“، كيف تفسر هذا الموقف؟

الكثير من الناس يؤولون فكرة “نهاية التاريخ” بشكل خاطئ لأنهم لم يقرؤوا ما كتبته حول هذا الموضوع، فيذهبون إلى الاعتقاد بأنني أنا من ابتكر هذه العبارة، التي مفادها أن التاريخ لن يشهد أحداثا كبرى وأن الديموقراطية ستسود في كل مكان. والواقع أن الفيلسوف الألماني فريدريش هيجل هو أول من صاغ مفهوم “نهاية التاريخ” الذي يقوم على فكرة تطور التنظيم الاجتماعي على مرِّ تاريخ الإنسانية. والسؤال الذي كان يُطرح آنذاك هو: في أي اتجاه ينحو هذا التطور؟ بالنسبة لهيجل في بداية القرن 19 فالدولة الليبيرالية سوف تفرض نفسها؛ وقد وظف كارل ماركس نفس الفكرة مؤكدا أن التاريخ يسير بخطى حثيثة نحو إقامة المجتمع الشيوعي،. وفي 1989، أبرزتُ أن تصور هيجل يبدو أكثر واقعية من تصور ماركس الذي تكتنفه الطوباوية، إذ لا يمكننا أن نبلغ مرحلة من التنظيم الاجتماعي أكثر تطورا من الديموقراطية الليبيرالية المواكبة لاقتصاد السوق. لكنني كتبت أيضا أن تأثير الدين والشعور القومي على السياسة الدولية لن يتوقف، وأن السير نحو الديموقراطية لا يتم بنفس الوتيرة بالنسبة للجميع. وأتوجه بشكل خاص إلى الفرنسيين لأقول لهم بأن سوء الفهم هذا مثير للسخرية لأن أليكساندر كوجيف (1902-1968) أحد أبرز المفكرين المؤثرين في الحياة الفكرية الفرنسية هو من قام بتفسير نظرية هيجل وكتب بأن التاريخ توقف عند معركة يينا التي وقعت سنة 1806 وهزم فيها نابوليون الجيشَ البروسي، لا شك في أن هذا التحليل لا يخلو من نبرة ساخرة لكن الفكرة الأساسية أن مبادئ الحرية والمساواة التي غذت الثورة الفرنسية كانت تمثل أكبر دافع لكفاح الإنسان من أجل الحرية. ويجدر أن نتساءل هل هناك مجموعة من المبادئ التي يمكن اعتبارها أهم من مبادئ الديموقراطية الليبيرالية، والتي يمكن اعتمادها بديلا عن هذه الأخيرة، وإذا ما تأتى ذلك فسوف أقر بأن نظريتي خاطئة، والواقع أن الأمر مغاير تماما، على الأقل في الوقت الراهن.

هل تتفق مع الباحثين الذين بأننا نعيش مرحلة ركود الديموقراطية أو ربما أدهى من ذلك تراجع الديموقراطية؟

لقد عرفت الديموقراطية فترة ازدهار منذ بداية سنوات السبعينات، لكن بعد ذلك شهدت تراجعات لا سيما خلال السنوات الأخيرة، كما حدث في عدة بلدان خاصة في الديموقراطيات الحديثة مثل تونس أو بيرمانيا. ومن جهة أخرى فقد شهدنا تنامي حركة قومية وشعبوية في بعض الديموقراطيات التقليدية كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية مع صعود دونالد ترامب. وفي اعتقادي أن الناس لا يتمتعون بنظرة بعيدة المدى: باستثناء السنوات الخمس الأخيرة فالقرنان الأخيران شهدا، كما حاولت توضيحه في كتابيَّ الأخيرين حول أصول نظامنا السياسي، تطورات إنسانية كبيرة. لكن لا يمكننا أن نغض الطرف عن الانتكاسات الخطيرة التي وقعت كما حدث في سنوات الثلاثينات مع صعود النازية والستالينية، أو ما بين سنتي 1960 و1970 مع الانقلابات العسكرية في عدة بلدان نامية، بالإضافة إلى الشكوك والمخاوف التي أثارتها الديموقراطية في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ فالكثير من مواطني البلدان الديموقراطية فقدوا الثقة في مؤسساتهم، بالرغم من أنهم لا يخضعون لتأثير الإيديولوجيات المستبدة والمتناسقة كالنازية والستالينية.

قبل عشر سنوات تقريبا، وبالضبط خلال فترة الربيع العربي، كنا نستشرف مستقبل الديموقراطية بتفاؤل لا سيما أن الإنترنت أصبح يلعب دورا مهما في تعبئة الناس…

التكنولوجيا محايدة من الناحية الأخلاقية، ويمكن استعمالها لأهداف خيِّرة أو شريرة؛ وقد عمد معارضو الأنظمة الاستبدادية إلى استخدام الشبكات الاجتماعية كوسيلة للتعبئة والتنظيم؛ لكن سرعان ما حدث تحول كبير إذ أن العديد من الأنظمة المتسلطة لجأت بدورها إلى تلك الوسائل لنشر خطاباتها وإفقاد الثقة في الديموقراطية.

إنك تقدم كتابك الأخير كدفاع عن الليبيرالية “الكلاسيكية” أو “الإنسانية“، وهذه الكلمات تحتمل تأويلات كثيرة، بشكل خاص في فرنسا حيث تحيل على اقتصاد السوق المتحرر من القيود، فما هو تعريفك لليبيرالية؟

إني أقضي وقتا طويلا في تمييز الليبيرالية الكلاسيكية وما نسميه الليبيرالية الجديدة، ومن وجهة نظري لا يمكن إطلاقا تصور مجتمع حديث لا يقوم على اقتصاد السوق وحماية الملكية الفردية والحق الأساسي في القيام بالأعمال التجارية. لكن نهاية السبعينات والعقد الممتد من 1980 إلى 1990 شهد تطور شكلٍ حاد من الليبيرالية الاقتصادية يمثله اقتصاديون مثل ميلتون فريدمان وفريديريك فون هايك اللذين أعطيا لمبادئها زخما قويا؛ وهكذا أدت الليبيرالية الجديدة إلى حذف القيود المفروضة على النظام المالي العالمي، وإلى خلق اقتصاد يتمتع بتنافسية قوية يعتمد على تنقل الناس بين الوظائف، علاوة عن عودة سياسة العصا.

وكيفما كان الحال فتعريفي لليبيرالية لا يقتصر فقط على الاقتصاد بل يتعداه إلى مسألة دولة الحق والقانون: هل تحمي الدولة الحقوق الفردية التي تحفظ للمواطنين كرامتهم واستقلاليتهم كحرية التعبير وتأسيس الجمعيات وحرية المعتقد؟ وبموازاة التطور الذي أحدثته الليبيرالية الاقتصادية في خضم الليبيرالية الجديدة، فتطور الليبيرالية السياسية أدى إلى ظهور سياسات هوياتية معاصرة. لاشك في أن الهوية في شقها الإيجابي تتميز بالعديد من الخصائص التعبوية، وتحث الأفراد على الولوج إلى الساحة السياسية للمطالبة باحترام حقوقهم كما فعل الأمريكيون من أصول إفريقية خلال كفاحهم من أجل الحقوق المدنية. ولكن في شقها السلبي فالهوية تعطي الأولوية لهوية مجموعة محددة على حساب حقوق الأفراد وقدراتهم على تحقيق ذواتهم؛ ويترتب عن ذلك توزيع موارد المجتمع بناء على حقوق المجموعات الهوياتية، وهذا في اعتقادي خطأ جسيم يؤدي إلى التنافس بين تلك المجموعات، الأمر الذي من شأنه تقويض أسس المجتمع الليبيرالي.

بحسب تحليلك فرد الفعل الهوياتي يمكن أن يصدر ليس فقط عن الأقليات بل وعن المجموعة التي تحظى بالأغلبية.

في أواسط القرن 17 كان الليبيراليون، بعد نهاية الحروب الدينية، يعتبرون أن قيام الأمة على مذهب ديني واحد يشكل سببا لعنف لا ينتهي؛ وفي القرنين 19 و20 ظهر عامل آخر للعدوانية والتعصب ويتمثل في القومية، هذا الشعور القائم على الانتماء إلى مجموعة عرقية؛ وقد فهمنا بعد الحربين العالميتين أن تأسيس الدولة على “الهوية الوطنية” يمكن أن يقود إلى صراعات دائمة. مما لا شك فيه أنه تم التحكم في هاتين القوتين اللتان تتنافيان مع مبادئ الليبيرالية، لكن لازال هناك العديد من الناس الذين يسعون إلى إثبات وجودهم بالاعتماد على ديانتهم الخاصة أو هويتهم الوطنية كما يتصورونها. وأعتقد أنه حين يسود الأمن والرخاء لمدة طويلة، كما شاهدنا ذلك منذ سبعين سنة، فالحاجة الشديدة إلى الانتماء القومي والديني تطفو على السطح، وهذا ما نلاحظه في حالة الهند التي تأسست منذ 1946 على مبادئ الليبيرالية بفضل جهود غاندي ونهرو، لكن مع وصول ناريندرا مودي إلى الحكم فإن البلاد أصبحت تُسَيَّرُ من طرف حزب قومي هندوسي يتوق إلى إعادة تشكيل الهوية الوطنية على أسس دينية. والمثال الثاني هو بريطانيا العظمى إبان البريكسيت: فمؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يعيروا اهتماما لتحذيرات المعارضين من العواقب الاقتصادية الوخيمة لأن هاجسهم الأساسي هو الحفاظ على الهوية الوطنية.

هل أصبحت الفوارق المرتبطة بقضايا الهوية والثقافة في مجتمعاتنا الغربية أهم من الفوارق الاقتصادية؟

أعتقد أن التقسيم المبني على الهوية والثقافة بدأ يعوض التقسيم القائم على الطبقات الاجتماعية؛ ففي أوروبا، بعد 1945، كانت أحزاب اليسار المعتمدة على النقابات تمثل العمال قبل كل شيء، أما اليوم فقد أصبحت المجموعات المهمشة تتحدد أكثر فأكثر بالنسبة لوضعيتها كمهاجرة أو بانتمائها لديانة أو ثقافة مغايرة لثقافة وديانة المجموعة السائدة، والمثال الذي أن نسوقه في هذا الصدد هو الإسلام في فرنسا. والتغيير الثاني الذي حدث في مجتمعاتنا ما بعد الصناعي أن الديبلوم عَوَّضَ الطبقة الاجتماعية كمتغير في الاقتراع: ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كان الحزب الديموقراطي يمثل النقابات والطبقة العاملة لكنه أضحى الآن حزب حاملي الشواهد في المناطق الحضرية.

ما مدى تأثير هذه التقسيمات الجديدة على اشتغال النظام السياسي؟

هذا يتوقف على كل بلد على حدة، فأوروبا تحتضن عددا مهما من الديموقراطيات السليمة التي تشتغل جيدا، بفضل التوافق الاجتماعي القوي الذي يسود فيها، وتمثل ألمانيا والأراضي المنخفضة وسويسرا وغالبية البلدان الاسكندنافية وبلدان البلطيق وغيرها نموذجا لذلك. من المؤسف أن هذا الأمر لا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحزب الجمهوري الذي يحرص على البقاء في الحكم أكثر من حرصه على احترام دولة الحق والقانون، إذ لا يخفى على أحد بأن دونالد ترامب قام في 6 نونبر بمناورة لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة إلى جو بايدن المنتخب بشكل ديموقراطي، وكان يأمل في أن أنصاره سينجحون في إلغاء المصادقة على نتائج الاقتراع، وبالتالي استمراره في منصب الرئيس؛ وإلى حدود الساعة فغالبية الجمهوريين يتبنون الطرح الذي يزعم بأن الديموقراطيين هم الذين قاموا بالسطو على نتائج الاقتراع. ومن شأن هذا السلوك أن يؤدي إلى تآكل مشروعية الانتخابات المقبلة أكثر فأكثر.

ألا تدل إزاحة رؤساء مثل دونالد ترامب وجير بولسونارو من الحكم في نهاية ولايتهم على أن ديموقراطياتنا قادرة على الصمود وتخطي الأزمات؟

لدي قناعة بأن الديموقراطيات أقوى بكثير مما يتصور العديد من الناس، ولا أدل على ذلك من أن أغلب الشعبويين وصلوا إلى خلاصة مفادها أن السبيل الوحيد للحفاظ على السلطة يتمثل في إفساد النظام الديموقراطي نفسه؛ وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد الديموقراطية اليوم؛ والواقع أننا لا نعرف إن كان جير بولسونارو سيقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية في البرازيل أ سيرفضها؛ والأمر الأكيد الذي لا يخفى على أحد أن دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته. هؤلاء الشعبويون لا يتمتعون بالأغلبية في البلدان التي برزوا فيها باستثناء الهند وهنغاريا. وأدعو الناس الذين يؤمنون بالديموقراطية الليبيرالية إلى التشبث بقناعاتهم وإظهار مزيد من الثقة فيها.

بعد ثلاثين سنة من نشر كتابك “نهاية التاريخ” ألا يمكن القول بأن روسيا والصين قد فرضا نفسيهما كنموذجين ينافسان بقوة الديموقراطية الليبيرالية؟

تبدو روسيا والصين حاليا كنظامية هجينين مثيرين، فهما يقران نسبيا بشرعية اقتصاد السوق، لكن في الآن نفسه ينهلان من مشارب أخرى. والنموذج الصيني في اعتقادي أنجع من نظيره الروسي لأن الصين تتوفر على اقتصاد سوق حقيقي فضلا عن قدرتها على استيعاب الكثير من التكنولوجيات الحديثة، على العكس تماما من الاقتصاد الروسي الذي يعتمد فقط على الطاقات الأحفورية. ومن جهة أخرى فاجتياح أوكرانيا الذي يثير الاشمئزاز من الناحية الأخلاقية يُعَدُّ أكبر خطأ استراتيجي شهدته في حياتي، ويبدو لي أسوأ من غزو أفغانستان سنة 1979؛ والدليل على ذلك أن الجيش الروسي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة النكراء، هذا دون الحديث على الخسائر الفادحة التي تكبدها، إذ بلغ رقم ضحاياه مائة ألف ما بين جريح وقتيل، متجاوزا عدد الضحايا التي مني بها الجيش الروسي في أفغانستان طيلة عشر سنوات. وسوف يؤثر هذا الأمر على شرعية بوتين التي يستمدها من صورته كرجل قوي. ومن بين أهم المشاكل التي تعاني منها الصين حاليا هناك الطريقة التي ألغى بها جين بينغ تعدد الولايات الرئاسية والاستحواذ على كل السلط، إضافة إلى الكيفية التي أهان بها سابقه هو جينتا والتي توحي بأنه غير مستعد للتخلي عن السلطة مخافة أن يتعرض لنفس الإهانة من طرف الرئيس الذي سيخلفه. لا شك في أن تحديد هدف “صفر كوفيد” يمثل خطأ على نفس درجة فداحة اجتياح أوكرانيا، لكنه يسيء إلى صورة الصين. ومرد هذه الأخطاء إلى النسق السياسي التسلطي الذي يمنح الفرد صلاحية اتخاذ القرارات بدون إخضاعه لرقابة السلطة المضادة. ويؤدي هذا النموذج إلى كوارث جسيمة لا يمكن التنبؤ بعواقبها في المستقبل؛ لكن يبغي أن نتسلح بالأمل لمواجهتها، وشخصيا لا يفارقني الأمل بخصوص نقطة مهمة: ستبقى الديموقراطية في آخر المطاف أسمى شكل من أشكال التنظيمات الإنسانية والاجتماعية بالمقارنة مع النماذج التي تمثلها الصين وروسيا والتي تظهر عيوبها في القرارات المتخذة من جانب تلك الدول.

مجلة “العلوم الإنسانية، عدد خاص” يناير 2023